Содержание

История Нового года: когда и кто его придумал?

Наступление Нового года превратилось в едва ли не единственный по-настоящему общий праздник благодаря своему подчеркнуто светскому характеру. Но так было не всегда. Кто придумал Новый год и как праздновали его раньше

Трансформация самого древнего праздника ради полного «очищения» заняла у человечества практически всю историю. Деидеологизация праздника парадоксальным образом сложилась как раз благодаря его постоянному пополнению все новыми идеями, и теперь мы, не задумываясь об этом, отмечаем в ночь с 31 декабря на 1 января буквально день вечности истории.

Изначально празднование Нового года, естественно, не могло не носить религиозный характер — хотя здесь следует выразиться точнее: это ведь древние религии возникли во многом на основе наблюдений человека за природой и стали результатом их толкования. Цикличность всего происходящего вокруг, вероятно, стала одним из первых открытий человека, и это подтолкнуло его к осознанию категории времени. Поэтому создание системы счета времени стало одним из важнейших этапов развития архаического общества.

Поэтому создание системы счета времени стало одним из важнейших этапов развития архаического общества.

Слезы царей в дни ликованья

До появления «гражданско-административных» календарей дата наступления нового года, то есть нового сельскохозяйственного цикла, была, естественно, плавающей и наступала, например, с подъемом воды в главной питающей реке. Мы знаем, что в Древнем Египте «ахет», сезон разлива, начинался в июне-июле, а сигналом служил восход Сириуса — звезды, отождествлявшейся с богиней Изидой. Но астрономические наблюдения были уделом жрецов — простые же люди еще раньше догадывались о разливе Нила по прилету священных ибисов и окраске воды в темно-красный цвет (благодаря минеральным частицам, вымываемым дождями с Абиссинского нагорья).

Процессия со священным быком, приносимым в дар Анубису. Фредерик Артур Бриджмен

(Фото: Gallerix)

Древнейший миф о богине-кошке Тефнут, дочери Ра, объясняет это возвращением Тефнут из Нубии после ссоры с отцом; в «день виноградной лозы и полноты Нила» египетские города не только «исполнены ликованья», как гласят древние тексты, но и «залиты хмельным питьем, вином прекрасным». «Красная» вода и есть то вино: Тефнут — богиня не только плодородия, но и опьянения. Фараон в этот день опускал в речные воды папирус с привязанным к нему слитком золота, что, по-видимому, положило начало и традиции праздничных подношений — идея подарков вообще происходит из практики жертвоприношений.

«Красная» вода и есть то вино: Тефнут — богиня не только плодородия, но и опьянения. Фараон в этот день опускал в речные воды папирус с привязанным к нему слитком золота, что, по-видимому, положило начало и традиции праздничных подношений — идея подарков вообще происходит из практики жертвоприношений.

Впоследствии, с открытием периодичности восхода Сириуса в дни разлива Нила, миф о возвращении Тефнут трансформировался в миф о воскрешении Осириса. У других народов новый год тоже как правило начинался с теми же условиями. В Междуречье, например, первый месяц года Нисан — это время половодья Тигра и Евфрата, примерно в марте-апреле. В эти дни уже древние шумеры приносили жертвы богам, без чего весна наступить не могла.

Празднование Нового года в Месопотамии продолжалось 11 дней — существующие в России новогодние каникулы удивительным образом отразили эту древнюю традицию. Праздник все так же символизировал воскрешение умершего мира, ежегодную реконструкцию его божественного создания (герои или боги менялись от эпохи к эпохе, Нинурту сменял Мардук, затем Ашшур, но сюжет в целом сохранялся).

В рамках празднования проходила и символическая интронизация царя, как бы вступавшего в священный брак с богиней плодородия. Дошедшие до нас записи VI—IV вв. до н.э. описывают довольно своеобразный ритуал.

На шестой день празднования царь приходил в храм, где отдавал верховному жрецу свои регалии и горячо молился Мардуку, уверяя, что был хорошим правителем. Затем жрец сильно бил царя по щекам, и если у того выступали от удара слезы, это значило, что Мардук им доволен, если же нет — страну в следующем году ждал неурожай или иное бедствие.

Стоит отметить, что проводился новогодний ритуал к этому времени, судя по источникам, дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствий.

Древняя Месопотамия

(Фото: «Энциклопедия техники»)

Вообще, традиционным месяцем начала года в древности чаще всего оказывался именно март, на который приходился день весеннего равноденствия. Праздник весны Навруз отражает эту традицию адекватнее всего — его, впрочем, отмечали задолго до возникновения ислама. Главным из семи основных праздников он стал для зороастрийцев в древнем Иране, но был известен даже до них как день поминовения; в дни этих праздников полагалось прекращать раздоры и налаживать дружеские отношения. В эпоху Сасанидов праздник, впрочем, уже стал официальным и приобрел элитарные черты — празднование длилось пять дней и было раздельным: в первые дни полагалось праздновать простым людям и знати, затем наступала очередь жрецов, лишь в самом конце — царской семьи. Так же, как в христианство на Руси оказались потом «встроены» языческие праздники, так и Навруз остался важным элементом «народного ислама», несмотря на свою языческую природу.

Праздник весны Навруз отражает эту традицию адекватнее всего — его, впрочем, отмечали задолго до возникновения ислама. Главным из семи основных праздников он стал для зороастрийцев в древнем Иране, но был известен даже до них как день поминовения; в дни этих праздников полагалось прекращать раздоры и налаживать дружеские отношения. В эпоху Сасанидов праздник, впрочем, уже стал официальным и приобрел элитарные черты — празднование длилось пять дней и было раздельным: в первые дни полагалось праздновать простым людям и знати, затем наступала очередь жрецов, лишь в самом конце — царской семьи. Так же, как в христианство на Руси оказались потом «встроены» языческие праздники, так и Навруз остался важным элементом «народного ислама», несмотря на свою языческую природу.

Технически, год у мусульман начинается 3 октября, в первый день месяца мухаррам, когда пророк Мухаммед бежал в Мекку из Медины. Но как таковых торжеств в этот день нет (в некоторых мусульманских странах, как, например, в Брунее, Сомали и Таджикистане, публичное празднование Нового года по христианскому или китайскому обычаю вообще запрещено).

Возможен был и альтернативный подход — кельты, например, вели отсчет нового года не с начала аграрного сезона, а с его окончания. В Самайн, пик которого приходится в ночь на 1 ноября, отмечался праздник сбора урожая; главным ритуальным действием было разжигание священного огня — во всех светильниках огонь следовало погасить и символически зажечь снова, причем нужно было дождаться, пока сначала это сделают в королевском дворце. Что-то от этого обычая есть в нашей традиции ждать удара часов именно на кремлевской башне.

Самайн

(Фото: V. David-Martin)

Как и во многих других культурах, Самайн был еще и днем мертвых, днем, когда в мир людей пробирались духи из потустороннего мира — дни праздника не принадлежали ни старому году, ни новому, они как бы выпадали из цикла времени, и поэтому граница между мирами приоткрывалась. В VIII веке папа Григорий III в рамках «христианизации» языческих традиций назначил на 1 ноября День всех святых.

Иудеи тоже имеют собственный взгляд на календарь. Идею Нового года евреи переняли у вавилонян, но использовали при этом не весенний, а осенний праздник, приуроченный к концу сезона, Реш Шаттим, позднее трансформировавшийся в Рош а-Шану. Отмечается он в первый день месяца Тишрей (Ташриту в Вавилоне), то есть примерно в сентябре, дата непостоянна. Праздник Рош а-Шана с течением веков наполнился множеством сложных религиозных смыслов, а также уникальных обычаев, таких как ташлих — выворачивание карманов в реку, море или колодец, что символизирует очищение от грехов.

Вакханалия на века

У каждого народа существовали свои божества, в честь которых с наступлением весны устраивались ритуалы и празднества — у славян, к примеру, Новым годом была Масленица (на границе зимы и весны), связанная в первую очередь с Велесом, а также Мокошью; ее основные ритуалы сохранились в общих чертах и сейчас.

Древние греки отмечали праздник пробуждения природы, Антестерии, в середине одноименного месяца антестериона, примерно в середине февраля, когда подрезалась виноградная лоза. Это был один из дионисийских праздников, так называемые Старые Дионисии (существовали также и малые или сельские Дионисии, отмечавшиеся по окончании сезона сбора винограда), одновременно служивший и днем поминовения усопших.

Это был один из дионисийских праздников, так называемые Старые Дионисии (существовали также и малые или сельские Дионисии, отмечавшиеся по окончании сезона сбора винограда), одновременно служивший и днем поминовения усопших.

Если у вавилонян царь в Новый год символически вступал в брак с богиней плодородия, то у греков за Диониса «выходила замуж» супруга архонта. Праздник длился три дня, в первый из которых дома украшались цветами и вскрывались бочки с вином предыдущего года. Граждане устраивали в честь Диониса карнавальные шествия, театральные представления и, конечно, обильные возлияния, в том числе соревнования по скорости и количеству выпитого; традиционным подарком служили кувшины для вина.

Вакханалия перед изваянием Пана

(Фото: Никола Пуссен, около 1634-1635.)

Затем, в IV в. до н.э., тиран Писистрат провозгласил центральным праздником Великие Дионисии, уже пятидневные — отмечались они в конце марта, то есть опять же были приближены к весеннему равноденствию. В эти дни бурно расцветал театр, проводились спортивные состязания; чтобы все могли принять участие в веселье, узников выпускали на поруки, а должников не трогали.

В эти дни бурно расцветал театр, проводились спортивные состязания; чтобы все могли принять участие в веселье, узников выпускали на поруки, а должников не трогали.

С марта же начинался отсчет первого известного нам римского календаря; он был назван в честь бога Марса, который, с одной стороны, считался отцом основателя города Ромула, а с другой, первоначально был богом земледелия, а уж после — войны. Но по смыслу, главным земледельческим праздником у римлян были скорее Сатурналии, совпадавшие с зимним солнцестоянием, то есть отмечавшиеся в конце декабря по случаю не начала, а окончания аграрного сезона.

В эти дни граждане позволяли себе вакханалию и карнавальные шествия, обменивались подарками, а рабы на время становились равны хозяевам. Именно Сатурналии впоследствии оказали большое влияние на европейские традиции новогодних празднований.

Сатурналии

(Фото: República)

Изначально десятимесячный и 304-дневный древнеримский календарь не был толком ни солнечным, ни лунным; специальные управлявшие им люди, понтифики, имели власть добавлять или убирать лишние дни и даже месяцы. С течением времени календарь оказался невероятно запутан, что создавало проблемы для государственных дел, и Юлий Цезарь, как известно, был вынужден провести тотальную реформу с участием египетских астрономов. Так Новый год переместился на 1 января — в этот день приносили присягу консулы (то есть «бюрократический» Новый год уже начинался здесь), к тому же на него в 45 году до н.э. пришлось новолуние после окончания Сатурналий. «Солнцеворот — это день и последний для солнца, и первый: Тут поднимается Феб, тут начинается год», — объясняет выбор даты Янус в «Фастах» Овидия.

С течением времени календарь оказался невероятно запутан, что создавало проблемы для государственных дел, и Юлий Цезарь, как известно, был вынужден провести тотальную реформу с участием египетских астрономов. Так Новый год переместился на 1 января — в этот день приносили присягу консулы (то есть «бюрократический» Новый год уже начинался здесь), к тому же на него в 45 году до н.э. пришлось новолуние после окончания Сатурналий. «Солнцеворот — это день и последний для солнца, и первый: Тут поднимается Феб, тут начинается год», — объясняет выбор даты Янус в «Фастах» Овидия.

Люди также обменивались подарками, которые в Древнем Риме назывались strenae — по имени богини благоденствия Стрении, ветви из священной рощи которой приносили удачу. Римляне, уже полагая, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», с добрыми пожеланиями дарили друг другу фрукты, лепешки, особые светильники, мелкие монеты «на удачу»; были также традиции гаданий и денежных подношений правителям Рима. А еще, если верить Овидию, на новогодних праздниках было принято хоть символически, но немного поработать — «чтобы бездельным весь год с этим почином не стал».

А еще, если верить Овидию, на новогодних праздниках было принято хоть символически, но немного поработать — «чтобы бездельным весь год с этим почином не стал».

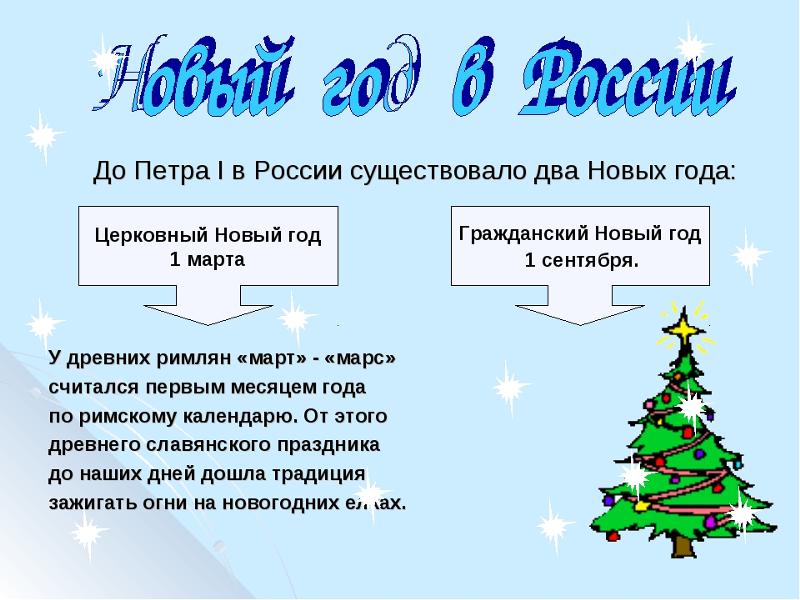

Империя и скоморохи

Каждому школьнику известно, что празднование Нового года с 1 сентября на 1 января в 1699 году перенес Петр I, но сентябрьская дата на Руси тоже не была чем-то исконным — ее точно таким же директивным образом назначил Иван III всего за двести лет до Петра, в 1492 году (или в 7000 году от сотворения мира). В этом же году Иван впервые был наименован митрополитом Зосимой «государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином» — именно в этот период, после раскола церквей и падения Константинополя зарождается концепция «Третьего Рима», и царь Иван перенимает византийские символы и некоторые обычаи.

Логично, что в первую очередь праздник стали сопровождать пышные церемонии. Центральное «Действо нового лета или многолетнего здравия» проходило, естественно, в Москве, на Ивановской площади: в присутствии большого количества народа — для служилых людей участие было обязательным — проходил парадный поздравительный церемониал с участием всех, как бы сейчас сказали, церковных, военных и гражданских «элит», затем царь обращался к народу, выслушивал ответные поздравления, и все заканчивалось раздачей царской милостыни. Простолюдины в этот день старались посетить как можно больше церквей и сделать пожертвования бедным, больным и убогим.

Простолюдины в этот день старались посетить как можно больше церквей и сделать пожертвования бедным, больным и убогим.

Причина появления в византийском календаре новогодней даты 1 сентября не вполне ясна — по одной из версий, в этот день всего лишь начинался очередной налоговый период, в околоцерковной литературе также нередко встречается утверждение о том, что эту дату будто бы назначил в 325 году Первый Никейский собор в честь то ли годовщины возвращения Христа в Назарет, то ли победы Константина Великого над узурпатором Максенцием, по легенде, ставшей возможной после явления Константину креста с лозунгом «Сим победиши» (правда, в протоколах собора на этот счет конкретики нет, да и битва состоялась 28 октября, но непреложный факт, что именно после нее император склонился к христианству).

Кроме того, именно на 1 сентября выпала исчисленная при Константине дата сотворения мира — вообще, этих дат было вычислено великое множество, но в Византии, и как следствие в православном мире, прижилась именно эта. И когда западная церковь перешла на летосчисление от рождества Христова, Константинополь упорно продолжал держаться старины.

И когда западная церковь перешла на летосчисление от рождества Христова, Константинополь упорно продолжал держаться старины.

Хотя «сельскохозяйственное» значение Нового года уже было утеряно, новогодние торжества, как и прежде, имели религиозный характер — только религия была уже другой; христианство активно переваривало язычество, адаптируя и переосмысляя старые ритуалы. Так что январские календы продолжали праздноваться в народе, только теперь их привязывали к рождеству Христа — Новый год, как и тысячи лет назад, означал рождение бога.

Календы сохранились во многих регионах до сих пор под названием коляд. Даже в императорских дворцах в более приличном стиле, но тоже проводили определенные новогодние празднества — так, в ночь на 2 января устраивались «готские игры», во время которых вельможам и артистам полагалось прославлять базилевса.

Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны

(Фото: Валерий Якоби, 1872 год)

Зато древние праздники наступления весны так не были забыты. В марте в Восточной римской империи праздновали русалии, к которым христианство приурочило Пасху (предлагая праздновать все то же воскрешение, но не природы, а бога), однако искоренить скоморошьи забавы это не помогло. Они процветали повсеместно, в том числе на Руси. Церковь не одобряла их: «… дьяволъ льстить и другыми нравы, всякыми льстьми превабляеть ны от Бога: трубами, скомрахы, и гусльми и русальями. Видимъ бо игрища утолочена, и людий множьство на нихъ, яко упихати начнуть другъ друга, позоры дѣюще от бѣса замышленаго дѣла, а церкви стоять», — жалуется летописец.

В марте в Восточной римской империи праздновали русалии, к которым христианство приурочило Пасху (предлагая праздновать все то же воскрешение, но не природы, а бога), однако искоренить скоморошьи забавы это не помогло. Они процветали повсеместно, в том числе на Руси. Церковь не одобряла их: «… дьяволъ льстить и другыми нравы, всякыми льстьми превабляеть ны от Бога: трубами, скомрахы, и гусльми и русальями. Видимъ бо игрища утолочена, и людий множьство на нихъ, яко упихати начнуть другъ друга, позоры дѣюще от бѣса замышленаго дѣла, а церкви стоять», — жалуется летописец.

Древнейший смысл этих праздников — поминовение усопших одновременно с вакхической радостью по поводу возрождения природы — сохранялся, хотя даты в разных местах могли постепенно сдвигаться, например, на май. Вот как, например, в XIX веке наблюдал их историк Александр Веселовский: «Значение зимних и весенних русалий взаимно освещается, как осенние празднества Дионису досказываются весенними. Если в центре майских русалий стоит культ мертвых, то нечто подобное могло лежать в основе январских обрядов, только в другом освещении — как Диониса представляли себе то замирающим узником зимы, то оживающим, обновляющимся весною вместе с природой».

Если в центре майских русалий стоит культ мертвых, то нечто подобное могло лежать в основе январских обрядов, только в другом освещении — как Диониса представляли себе то замирающим узником зимы, то оживающим, обновляющимся весною вместе с природой».

Критические взгляды на праздник, надо заметить, разделяли религиозные фундаменталисты и в других странах. В Англии пуритане со времен своего появления в XVI веке атаковали легкомысленные праздники: Рождество, точнее, манера его отмечать, поощряло, по их мнению, аморальное поведение и тем самым «бесчестие Бога». До их прихода к власти англичане в начале января не только ходили в гости, обменивались подарками и готовили специальные блюда, но и вовсю предавались возлияниям, чревоугодию и разврату.

В 1640-х годах парламент, даже не дожидаясь окончания гражданской войны с Карлом I, издал ряд ордонансов, в итоге вовсе запретивших Рождество, Пасху и Троицу как безнравственные и папистские праздники. Эти дни было предписано проводить в посте и покаянии. Рождество все равно продолжали полускрытным образом отмечать, в его поддержку вспыхнули протесты, во многих городах, включая Лондон, Кентербери, Бери-Сент-Эдмундс и Норвич, дело дошло до ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками Рождества, то есть за право пьянствовать и веселиться люди были готовы драться. Но несмотря на явную непопулярность запрета, он все же был отменен только с Реставрацией.

Рождество все равно продолжали полускрытным образом отмечать, в его поддержку вспыхнули протесты, во многих городах, включая Лондон, Кентербери, Бери-Сент-Эдмундс и Норвич, дело дошло до ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками Рождества, то есть за право пьянствовать и веселиться люди были готовы драться. Но несмотря на явную непопулярность запрета, он все же был отменен только с Реставрацией.

Рождество под запретом пуритан

(Фото: The Economist)

Попытки ограничить праздник по сей день приводят людей в бешенство. Когда осенью 2021 года Еврокомиссия выпустила рекомендации по использованию нового языка равноправия, в том числе предложив воздерживаться от демонстрации характерных религиозных признаков — а стало быть, и Рождества, это вызвало такой шквал возмущения, что евробюрократам пришлось быстро сдать назад и отозвать инструкцию.

Про дураков и большевиков

Формально церковный Новый год у православных и по сей день наступает 1 сентября, но за пределами церкви об этом мало кто знает. Праздника из этой даты толком сделать не получилось, хотя в Эфиопии Новый год так и отмечается в сентябре, причем по юлианскому календарю, то есть в ночь на 12 сентября. Календарь в этой стране не только опирается из-за церковных различий на другие расчеты, так он еще и отстает от стандартного, так что в Эфиопии недавно наступил лишь 2014 год.

Праздника из этой даты толком сделать не получилось, хотя в Эфиопии Новый год так и отмечается в сентябре, причем по юлианскому календарю, то есть в ночь на 12 сентября. Календарь в этой стране не только опирается из-за церковных различий на другие расчеты, так он еще и отстает от стандартного, так что в Эфиопии недавно наступил лишь 2014 год.

В Европе, впрочем, тоже с датой Нового года царил разнобой вплоть до самой календарной реформы папы Григория VIII в XVI веке, в которой на 1 января был назначен день обрезания Господня. До нее Новый год так и отмечали в основном в конце марта, в день, который церковь провозгласила Благовещением. Но где-то, как в Венеции, год отсчитывался с 1 марта, где-то — с Пасхи или Рождества. Летосчисление, кстати, тоже могло отличаться — испанцы, например, до позднего средневековья вели отсчет от 38 г. до н.э., когда Октавиан Август завоевал Иберийский полуостров.

Праздник дураков. Питер Брейгель-ст., 1559 год

(Фото: Atlas Obscura)

А вот ритуалы были живучими. Весьма популярен был устраивавшийся 1 января День дураков, особенно во Франции. Этот праздник очевидно был адаптацией тех самых Сатурналий — участники переодевались, надевали маски, высшие чины менялись местами с низшими, совсем как рабы с хозяевами у римлян, избирали «папу дураков», пародировали церковные обряды и правителей (хорошее описание можно встретить у Гюго в «Соборе парижской Богоматери», как раз там Квазимодо избирают «королем дураков», а затем он встречает Эсмеральду). Во всеобщем веселье принимали участие и священнослужители, и чиновники, и простые горожане.

Весьма популярен был устраивавшийся 1 января День дураков, особенно во Франции. Этот праздник очевидно был адаптацией тех самых Сатурналий — участники переодевались, надевали маски, высшие чины менялись местами с низшими, совсем как рабы с хозяевами у римлян, избирали «папу дураков», пародировали церковные обряды и правителей (хорошее описание можно встретить у Гюго в «Соборе парижской Богоматери», как раз там Квазимодо избирают «королем дураков», а затем он встречает Эсмеральду). Во всеобщем веселье принимали участие и священнослужители, и чиновники, и простые горожане.

Апрельский «день дурака» точно так же был карнавальным финалом новогодних праздников в тех регионах, где их отмечали в конце марта; по одной из версий, само название было высмеиванием соседей, которые отмечали Новый год в «неправильный» день.

Запрет запретом, но традиция высмеивания религии во Франции укоренилась прочно и прямой дорогой ведет нас из Средневековья к трагическому расстрелу редакции журнала «Шарли Эбдо» в 2015 году. Можно сказать, что в определенном смысле карикатуристы стали жертвой последствий древних новогодних традиций.

Можно сказать, что в определенном смысле карикатуристы стали жертвой последствий древних новогодних традиций.

В начале XX века большевики прибегали к похожим приемам, когда вели в рамках борьбы с религией антирождественскую, а заодно и антиновогоднюю кампанию — тоже поначалу устраивали оскорбительные для церкви представления и возили ряженых «попов», разве что церковь уже не могла тут ничего запретить. Новый год коммунистов, в принципе, волновал мало — просто они считали, что под видом Нового года несознательные граждане будут отмечать враждебное Рождество, и агитировали против того и другого. Праздники стали рабочими днями, за торговлю елками одно время полагался штраф, а Владимир Маяковский гремел стихами: «Нечего из-за сомнительного рождества Христа миллионы истреблять рожденных елок… Христос — миф, а елка — вещь». Но в итоге Новый год все же пришлось оставить в покое.

Попытка придания празднику новых смыслов приводила к тому, что они лишь наслаивались друг на друга — ведь все реформаторы так или иначе стремились к обновлению, что всегда и составляло сущность Нового года; поэтому любые реформы только придавали празднику силу; там легко находилось место и элитарному, и маргинальному, а сам он только размножался по календарю. Новый год был и остается удивительно гибким и разнообразным праздником, сохранившим черты сразу множества культур и эпох и готовым повернуться к кому угодно любым из сотни своих лиц.

Новый год был и остается удивительно гибким и разнообразным праздником, сохранившим черты сразу множества культур и эпох и готовым повернуться к кому угодно любым из сотни своих лиц.

Когда в России начали отмечать Новый год

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, «от сотворения мира» — то есть от 5508 года до нашей эры. В «первый день года» на соборной площади Московского Кремля проходила церемония «О начатии нового лета» и церковная служба «На летопровождение» при участии патриарха, царя, знати.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».

Указ «О праздновании Нового года», 1699 год

Так появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и сосновыми ветками. Этот обычай царь перенял у иностранцев, которые жили в Немецкой слободе. Для немцев ель была символом вечной жизни, а у славян испокон веков хвойные ветки соотносились с погребальными обрядами, поэтому многим было сложно принять новые обычаи.

Также «в знак веселия» горожане должны были поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по ночам «огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы», или наполненных ими смоляных бочек. Главное действие планировалось проводить на Красной площади: зажигать «огненные потехи», стрелять трижды из мушкетов, а напоследок «выпустить несколько ракет». Говоря современным языком, устраивать фейерверки и взрывать петарды.

Так праздник отошел от церковных традиций и стал светским. 1 января 1700 года в «царствующем граде Москве» царь лично открыл праздник запуском «ракеты». Колокольный звон смешался с пушечной пальбой, а улицы осветились иллюминацией.

После петровского правления массовые гулянья постепенно исчезали из новогодней традиции — масштабные празднества проводились в основном в дворянских и императорских домах. При Елизавете I, любившей роскошь, появилась традиция новогодних балов-маскарадов.

«15 тысяч придворных в роскошных костюмах и платьях прибыли в восьмом часу и танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра; затем они перешли в зал, где были накрыты столы, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».

Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».

«Петербургские ведомости», 2 января 1751 года

Во времена Екатерины II в новогоднюю традицию вошел обмен подарками и особенный праздничный стол. А в XIX веке появились и другие атрибуты праздника — шампанское, елочные украшения, открытки. В 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала — увеселительного павильона — установили первую публичную елку.

После революции в 1918 году большевики перешли на западный, григорианский календарь. Возникла разница между старым и новом стилем времяисчисления в 13 дней — так появился неофициальный праздник старый Новый год. Также они отменили празднование Нового года, посчитав, что это «контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия» праздник. Вместо него ввели праздник «Красной вьюги» — день начала мировой революции. Только он не прижился: люди «подпольно» ставили елки и дарили детям подарки.

В 1935 году Новый год вернули — по инициативе партийного деятеля Павла Постышева. Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, мандарины и оливье, новогодние огоньки и бой курантов, торжественная речь руководителя страны и праздничные песни.

Почему мы на самом деле празднуем Новый год

Источник: Pressmaster/Shutterstock

В одну секунду после полуночи 1 января день меняется со вторника на среду, обычно переход не имеет особого значения. Но каким-то образом мы решили, что это изменение , которое закончится в одном году и начнется в следующем, отличается. Это уникальное тиканье часов всегда побуждало нас и праздновать, и выходить за рамки повседневной деятельности, которой мы всегда заняты, чтобы размышлять, оглянуться назад, подвести итоги, оценить, как мы справились, и принять решение стать лучше. За исключением, пожалуй, наших дней рождения, ни один другой момент в нашем году не получает такого внимания.

Почему начало нового года имеет такой особый символизм? И почему его празднование так распространено во всем мире, по крайней мере, с тех пор, как существуют календари? Такое вездесущее поведение, несомненно, должно быть связано с чем-то, присущим человеческому животному, чем-то глубоко значимым и важным, учитывая всю энергию и ресурсы, которые мы вкладываем не только в празднование, но и в наши усилия по выполнению нового набора резолюций, даже хотя мы в основном не в состоянии сохранить их. Возможно, символизм, который мы придаем этому моменту, коренится в одном из самых мощных мотивов: в нашем стремлении выжить.

Возможно, символизм, который мы придаем этому моменту, коренится в одном из самых мощных мотивов: в нашем стремлении выжить.

Праздничная часть очевидна. Как и наши дни рождения, Новый год дает нам возможность отпраздновать еще 365 дней, единицу времени, по которой мы ведем хронологический счет нашей жизни. Фу! Прошел еще один год, а мы все еще здесь! Пришло время поднять бокалы и поднять тост за наше выживание. (Оборотная сторона этого представлена некрологами на конец года тех, кто этого не сделал, успокаивая тех из нас, кто это сделал.)

Но как насчет этих резолюций? Разве они не о выживании — жить здоровее, лучше, дольше? Новогодние обещания являются примерами универсального человеческого желания иметь контролирует то, что ждет впереди, потому что будущее тревожно непознаваемо. Незнание того, что произойдет, означает, что мы не знаем, что нам нужно знать, чтобы обезопасить себя. Чтобы противостоять этому тревожному бессилию, мы делаем что-то, чтобы взять ситуацию под контроль. Мы принимаем решение сесть на диету и заниматься спортом, бросить курить и начать экономить. Неважно даже, сохраним ли мы свою решимость и выполним ли эти обещания. Приверженность им, хотя бы на мгновение, дает нам ощущение большего контроля над неопределенностью грядущих дней.

Мы принимаем решение сесть на диету и заниматься спортом, бросить курить и начать экономить. Неважно даже, сохраним ли мы свою решимость и выполним ли эти обещания. Приверженность им, хотя бы на мгновение, дает нам ощущение большего контроля над неопределенностью грядущих дней.

Исследование, проведенное британским психологом Ричардом Уайзманом в 2007 году, показало, что для многих из нас верно то, что пели U2: «Ничего не меняется в Новый год». Из 3000 человек, за которыми следили в течение года, 88 % не смогли достичь целей своих резолюций, хотя 52 % были уверены, что сделают это, когда они их приняли.

Интересно, что новогодние обещания также обычно включают в себя такие вещи, как лучшее отношение к людям, новые друзья и выплата долгов. Так было на протяжении всей истории. Вавилоняне возвращали одолженные предметы. Евреи ищут и предлагают прощение. Шотландцы уходят. «первая опора», посещение соседей, чтобы пожелать им добра. Как все это социальное «решение» связано с выживанием? Просто: мы социальные животные. Мы эволюционировали, чтобы зависеть от других, в буквальном смысле, для нашего здоровья и безопасности. Хорошо относиться к людям Это хороший способ, чтобы к вам хорошо относились. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой», — оказывается, отличная стратегия выживания.

Мы эволюционировали, чтобы зависеть от других, в буквальном смысле, для нашего здоровья и безопасности. Хорошо относиться к людям Это хороший способ, чтобы к вам хорошо относились. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой», — оказывается, отличная стратегия выживания.

И многие люди решают больше молиться. Это имеет смысл и с точки зрения выживания: больше молитесь, и всемогущая сила с большей вероятностью защитит вас. Евреи молятся в начале нового года, чтобы их вписали в «Книгу жизни» еще на один год. И хотя смерть неизбежна, на протяжении всей истории люди справлялись со страхом смерти, присоединяясь к религиям, обещающим счастливый конец. Молитесь больше, и смерть будет менее страшной.

Среди празднований Нового года существуют сотни ритуалов на удачу, которые также практикуются во имя того, чтобы немного контролировать судьбу. Голландцы, для которых круг является символом успеха, едят пончики. Греки пекут по-особому Вассилопитта Торт с монетой внутри, дарующий удачу в наступающем году тому, кто найдет ее на своем кусочке. Фейерверки в канун Нового года появились в Китае тысячи лет назад как способ отогнать злых духов. Японцы устраивают новогодние вечеринки Bonenkai, или «вечеринки, посвященные забыванию года», чтобы попрощаться с проблемами и заботами прошлого года и подготовиться к лучшему новому году. Предполагается, что разногласия и недопонимание между людьми разрешаются, а обиды откладываются в сторону. В новогоднем ритуале во многих культурах дома чистят, чтобы убрать плохие вибрации и освободить место для хороших.

Фейерверки в канун Нового года появились в Китае тысячи лет назад как способ отогнать злых духов. Японцы устраивают новогодние вечеринки Bonenkai, или «вечеринки, посвященные забыванию года», чтобы попрощаться с проблемами и заботами прошлого года и подготовиться к лучшему новому году. Предполагается, что разногласия и недопонимание между людьми разрешаются, а обиды откладываются в сторону. В новогоднем ритуале во многих культурах дома чистят, чтобы убрать плохие вибрации и освободить место для хороших.

Источник: Monkey Business Images/Shutterstock. Ритуалы на удачу. Резолюции, дающие нам видимость контроля над будущим. Повсюду Новый год — это момент, чтобы подумать о наших слабостях и о том, как мы можем уменьшить уязвимость, которую они представляют, и что-то сделать с пугающим бессилием, которое возникает из-за размышлений о тревожной неизвестности того, что нас ждет впереди. Несмотря на то, что это общее поведение распространено как в истории, так и в культуре, интересно осознавать, что особые способы, которыми люди отмечают этот уникальный переход одного дня в другой, вероятно, являются проявлением фундаментального императива человеческого животного для выживания.

Так как же уберечь себя от самой страшной вещи в будущем, единственной уверенности в том, что впереди, неизбежной реальности, что ты когда-нибудь умрешь? Передайте пончики, вассилопитту и виноград, зажгите фейерверк и поднимите бокал за тост: «За выживание!»

Факты из истории Нового года. Важность празднования Нового года

Начиная с праздничных вечеринок с обратным отсчетом и заканчивая легендарным падением мяча на Таймс-сквер, начало Нового года всегда было массовым событием, наполненным праздничными тостами с шампанским и оживленным исполнением. «Старого долгого времени» и множество других веселых новогодних традиций. Но в то время как миллионы людей отмечают этот праздник каждый год, вы, вероятно, многое не знаете об истории Нового года, в том числе о том, где впервые возник этот праздник и как он появился.

Связанная история

- 20 Идеи для вечеринки в канун Нового года

Например, вам может быть интересно, когда состоялось самое первое празднование Нового года (подсказка: это было 4000 лет назад!), или как этот возраст- возникла старая традиция делать новогодние обещания. И что именно стоит за практикой целовать любимого человека в полночь? Если вы хотите глубже заглянуть в историю праздника, вот несколько увлекательных фактов из истории Нового года, которые обязательно подготовят вас к 2021 году, особенно после вкусного новогоднего ужина и бокала шампанского.

И что именно стоит за практикой целовать любимого человека в полночь? Если вы хотите глубже заглянуть в историю праздника, вот несколько увлекательных фактов из истории Нового года, которые обязательно подготовят вас к 2021 году, особенно после вкусного новогоднего ужина и бокала шампанского.

Как Новый год стал праздником?

Возможно, вы удивитесь, узнав, что Новый год имеет долгую и древнюю историю. на самом деле, считается, что самое раннее зарегистрированное празднование Нового года датируется примерно 4000 лет назад — в 2000 году до н. э. — в древний Вавилон. Согласно History.com, эти вавилоняне праздновали новый год в первое новолуние после весеннего равноденствия (обычно в конце марта) 11-дневным фестивалем под названием Акиту, каждый из дней которого включал в себя разные ритуалы. Праздник отмечал мифическую победу бога неба Мардука над морской богиней Тиамат, а также включал коронацию нового короля или разрешение старому королю продолжать свое правление. В любом случае, этот 11-дневный фестиваль, вероятно, затмит наши нынешние новогодние вечеринки!

В любом случае, этот 11-дневный фестиваль, вероятно, затмит наши нынешние новогодние вечеринки!

Фотография Норы Кэрол // Getty Images

Почему мы празднуем Новый год в январе?

Хотя дата Нового года для нас теперь очевидна, праздник не всегда отмечался в январе. Во все времена разные цивилизации обычно встречали новый год во время значительного астрономического или сельскохозяйственного события — как римляне, которые праздновали в марте, следуя своему лунному циклу — до 46 г. до н.э., когда император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь. В честь тезки месяца Януса — римского бога начала, два лица которого позволяли ему одновременно смотреть в прошлое и будущее — Цезарь установил 1 января как первый день года. В этот новый праздник римляне праздновали не только принесением жертв Янусу, но и обменом подарками, посещением вечеринок и украшением своих домов лавровыми ветвями.

KENA BETANCUR//Getty Images

Как отмечают Новый год во всем мире?

Сегодня Новый год празднуется по-разному во всем мире, но типичные новогодние традиции включают в себя все: от тостов с шампанским и еды, которые, как считается, приносят удачу, до принятия решений на предстоящий год — практика, которая на самом деле считается полезной. произошли от древних вавилонян! Что касается векового обычая целовать любимого человека ровно в полночь, то считается, что эта традиция восходит к английскому и немецкому фольклору, согласно которому первый человек, которого вы встретите в Новом году, определит судьбу года. . В конце концов, традиция со временем превратилась в фактически выбирает , с которым вы хотели разделить удачу года.

произошли от древних вавилонян! Что касается векового обычая целовать любимого человека ровно в полночь, то считается, что эта традиция восходит к английскому и немецкому фольклору, согласно которому первый человек, которого вы встретите в Новом году, определит судьбу года. . В конце концов, традиция со временем превратилась в фактически выбирает , с которым вы хотели разделить удачу года.

Во многих других странах есть традиции, которые могут быть менее известны — например, в Колумбии люди надевают новое желтое белье, чтобы встретить Новый год, а также бегают по дому (или кварталу) с чемоданом, чтобы убедиться, что наступающий год наполнен путешествиями. Датчане спрыгивают со стульев ровно в полночь, чтобы буквально «прыгнуть» в наполненный удачей новый год, в то время как жители Испании практикуют обычай съедать 12 виноградин в полночь или до полуночи!

Тео Варго//Getty Images

Почему мы бросаем мяч в канун Нового года?

Одной из самых знаковых новогодних традиций является падение мяча на Таймс-сквер в Нью-Йорке.