Содержание

Жан Тироль: математик-экономист-гуманист | Межва

1. Ekelund R. B., Jr., Hébert R. F. Secret origins of modern microeconomics: Dupuit and the engineers. Chicago: University of Chicago Press; 1999. 468 p.

2. Dupuit A. De la mesure de l’utilité des travaux publics. Annales des ponts et chaussées. 1844;8(2 sem):332–375.

3. Tirole J. Market failures and public policy. The American Economic Review. 2015;105(6):1665–1682. DOI: 10.1257/aer.15000024

4. Navier H. De l’exécution des travaux publics, et particulièrement des concessions. Journal de génie civil. 1830;8:327–352.

5. Cournot A. Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Paris: Chez L. Hachette; 1838. 198 p.

6. Funkhouser H. G. Historical development of the graphical representation of statistical data. Osiris. 1937;3:269–404.

7. Isnard A.-N. Traité Des Richesses, contenant l’analyse de l’usage des richesses en général & de leurs valeurs; les principes & les loix naturelles de la circulation des richesses, de leur distribution, du commerce, de la circulation des monnoies & de l’impôt, & des recherches historiques sur les révolutions que les droits de propriété publics & particuliers ont éprouvées en France depuis l’origine de la monarchie. Londres: chez François Grasset; 1781. 344 p.

Londres: chez François Grasset; 1781. 344 p.

8. Divisia F. L’indice monétaire et la théorie de la monnaie. Revue d’économie politique. 1925;39(4,5,6):842– 861, 980–1008, 1121–1151.

9. Divisia F. L’indice monétaire et la théorie de la monnaie. Revue d’économie politique. 1926;40(1):49–81.

10. Divisia F. L’économie rationnelle. Paris: Gaston Doin et Cie; 1928. 436 p.

11. Roy R. La distribution du revenu entre les divers biens. Econometrica. 1947;15(3):205–225. DOI: 10.2307/1905479

12. Boiteux M. La tarification des demandes en pointe: Application de la théorie de la vente au coût marginal. Revue générale de l’électricité. 1949;58:321–340.

13. Friedman M. Conversation with Milton Friedman. In: Snowdon B., Vane H., eds. Conversations with leading economists: Interpreting modern macroeconomics. Cheltenham: Edward Elgar; 1999:124–144.

14. Coase R. Interview with Ronald Coase. Newsletter of the International Society for New Institutional Economics. 1999;2(1):3–10.

15. Quotes from RWER. URL: https://sites.google.com/site/eeauasadzaman/quotes/quotes-from-rwer

16. Bénabou R., Tirole J. Mindful economics: The production, consumption, and value of beliefs. Journal of Economic Perspectives. 2016;30(3):141–164. DOI: 10.1257/jep.30.3.141

17. Bénabou R., Tirole J. Identity, morals and taboos: Beliefs as assets. The Quarterly Journal of Economics. 2011;126(2):805–855. DOI: 10.1093/qje/qjr002

18. Bénabou R., Tirole J. Individual and corporate social responsibility. Economica. 2010;77(305):1–19. DOI: 10.1111/j.1468–0335.2009.00843.x

19. Bénabou R., Tirole J. Over my dead body: Bargaining and the price of dignity. American Economic Review. 2009;99(2):459–465. DOI: 10.1257/aer.99.2.459

20. Bénabou R., Tirole J. Belief in a just world and redistributive politics. The Quarterly Journal of Economics. 2006;121(2):699–746. DOI: 10.1162/qjec.2006.121.2.699

21. Bénabou R., Tirole J. Incentives and prosocial behavior. American Economic Review. 2006;96(5):1652– 1678. DOI: 10.1257/aer.96.5.1652

2006;96(5):1652– 1678. DOI: 10.1257/aer.96.5.1652

22. Bénabou R., Tirole J. Willpower and personal rules. Journal of Political Economy. 2004;112(4):848–886. DOI: 10.1086/421167

23. Bénabou R., Tirole J. Intrinsic and extrinsic motivation. The Review of Economic Studies. 2003;70(3):489– 520. DOI: 10.1111/1467–937X.00253

24. Bénabou R., Tirole J. Self-confidence and personal motivation. The Quarterly Journal of Economics. 2002;117(3):871–915. DOI: 10.1162/003355302760193913

25. Shiller R. J. Narrative economics and neuroeconomics. Finansy: teoriya i praktika = Finance: Theory and Practice. 2018;22(1):64–91. DOI: 10.26794/2587–5671–2018–22–1–64–91

26. Bénabou R., Falk A., Tirole J. Narratives, imperatives, and moral reasoning. NBER Working Paper. 2018;(24798). URL: https://www.nber.org/papers/w24798.pdf

27. Hardin G. The tragedy of the commons. Science. 1968;162(3859):1243–1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243

28. Hardin G. Extensions of “The tragedy of the commons”. Science. 1998;280(5364):682–683. DOI: 10.1126/science.280.5364.682

Science. 1998;280(5364):682–683. DOI: 10.1126/science.280.5364.682

29. Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press; 1990. 298 p.

30. The Sveriges Riksbank Prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel 2009. Nobel Media AB 2019. 2019. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/summary/

31. van Laerhoven F., Ostrom E. Traditions and trends in the study of the commons. International Journal of the Commons. 2007;1(1):3–28. DOI: 10.18352/ijc.76

32. Gollier C., Tirole J. Negotiating effective institutions against climate change. Economics of Energy and Environmental Policy. 2015;4(2):5–27. DOI: 10.5547/2160–5890.4.2.cgol

33. Tirole J. Overcoming adverse selection: How public intervention can restore market functioning. American Economic Review. 2012;102(1):29–59. DOI: 10.1257/aer.102.1.29

34. Tirole J. Some political economy of global warming. Economics of Energy and Environmental Policy. 2012;1(1):121–132. DOI: 10.5547/2160–5890.1.1.10

2012;1(1):121–132. DOI: 10.5547/2160–5890.1.1.10

35. Beccherle J., Tirole J. Regional initiatives and the cost of delaying binding climate change agreements. Journal of Public Economics. 2011;95(11–12):1339–1348. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2011.04.007

36. Tirole J. The dynamics of open source contributors. American Economic Review. 2006;96(2):114–118. DOI: 10.1257/000282806777211874

37. Lerner J., Tirole J. The scope of open source licensing. The Journal of Law, Economics, and Organization. 2005;21(1):20–56. DOI: 10.1093/jleo/ewi002

38. Lerner J., Tirole J. The economics of technology sharing: Open source and beyond. Journal of Economic Perspectives. 2005;19(2):99–120. DOI: 10.1257/0895330054048678

39. Lerner J., Tirole J. Some simple economics of open source. The Journal of Industrial Economics. 2002;50(2):197–234. DOI: 10.1111/1467–6451.00174

40. Tirole J. On the possibility of speculation under rational expectations. Econometrica. 1982;50(5):1163– 1181. DOI: 10.2307/1911868

DOI: 10.2307/1911868

41. Tirole J. Asset bubbles and overlapping generations: A synthesis. Stanford IMSSS Discussion Paper. 1983;(440).

42. Tirole J. Asset bubbles and overlapping generations. Econometrica. 1985;53(6):1499–1528. DOI: 10.2307/1913232

43. Fudenberg D., Tirole J. Dynamic models of oligopoly. Chur: Harwood Academic Publ. GmbH; 1986. 83 p.

44. Tirole J. The theory of industrial organization. Cambridge, MA: The MIT Press; 1988. 496 p.

45. Tirole J. Concurrence imparfaite. Paris: Éditions Economica; 1985. 133 p.

46. Fudenberg D., Tirole J. Learning-by-doing and market performance. The Bell Journal of Economics. 1983;14(2):522–530. DOI: 10.2307/3003653

47. Fudenberg D., Tirole J. The fat-cat effect, the puppy-dog ploy, and the lean and hungry look. The American Economic Review. 1984;74(2):361–366.

48. Laffont J.-J, Tirole J. Using cost observation to regulate firms. Journal of Political Economy. 1986;94(3, Pt. 1):614–641. DOI: 10. 1086/261392

1086/261392

49. Rey P., Tirole J. The logic of vertical restraints. The American Economic Review. 1986;76(5):921–939.

50. Tirole J. Hierarchies and bureaucracies: On the role of collusion in organizations. Journal of Law, Economics and Organization. 1986;2(2):181–214. DOI: 10.1093/oxfordjournals.jleo.a036907

51. Tirole J. Procurement and renegotiation. Journal of Political Economy. 1986;94(2):235–259. DOI: 10.1086/261372

52. Maskin E., Tirole J. A theory of dynamic oligopoly, III: Cournot competition. European Economic Review. 1987;31(4):947–968. DOI: 10.1016/0014–2921(87)90008–0

53. Laffont J.-J., Tirole J. The dynamics of incentive contracts. Econometrica. 1988;56(5):1153–1175. DOI: 10.2307/1911362

54. Maskin E., Tirole J. A theory of dynamic oligopoly I: Overview and quantity competition with large fixed costs. Econometrica. 1988;56(3):549–569. DOI: 10.2307/1911700

55. Maskin E., Tirole J. A theory of dynamic oligopoly II: Price competition, kinked demand curves, and Edgeworth cycles. Econometrica. 1988;56(3):571–599. DOI: 10.2307/1911701

Econometrica. 1988;56(3):571–599. DOI: 10.2307/1911701

56. Caillaud B., Guesnerie R., Rey P., Tirole J. Government intervention in production and incentives theory: A review of recent contributions. The Rand Journal of Economies. 1988;19(1):1–26. DOI: 10.2307/2555394

57. Laffont J.-J., Tirole J. A theory of incentives in procurement and regulation. Cambridge: MA: The MIT Press; 1993. 732 p.

58. Rochet J.-C., Tirole J. Must-take cards: Merchant discounts and avoided costs. Journal of the European Economic Association. 2011;9(3):462–495. DOI: 10.1111/j.1542–4774.2011.01020.x

59. Rochet J.-C., Tirole J. Tying in two-sided markets and the honor all cards rule. International Journal of Industrial Organization. 2008;26(6):1333–1347. DOI: 10.1016/j.ijindorg.2008.01.002

60. Rochet J.-C., Tirole J. Competition policy in two-sided markets. In: Buccirossi P., ed. Handbook of antitrust economics. Cambridge, MA: The MIT Press; 2008:543–582.

61. Rochet J.-C., Tirole J. Two sided markets: A progress report. The Rand Journal of Economics. 2006;37(3):645–667. DOI: 10.1111/j.1756–2171.2006.tb00036.x

Two sided markets: A progress report. The Rand Journal of Economics. 2006;37(3):645–667. DOI: 10.1111/j.1756–2171.2006.tb00036.x

62. Rochet J.-C., Tirole J. Externalities and regulation in card payment systems. Review of Network Economics. 2006;5(1):1–14. DOI: 10.2202/1446–9022.1085

63. Rochet J.-C., Tirole J. An economic analysis of the determination of interchange fees in payment card systems. Review of Network Economics. 2003;2(2):69–79. DOI: 10.2202/1446–9022.1019

64. Rochet J.-C., Tirole J. Platform competition in two-sided markets. The Journal of the European Economic Association. 2003;1(4):990–1029. DOI: 10.1162/154247603322493212

65. Rochet J.-C., Tirole J. Cooperation among competitors: The economics of payment card associations. The Rand Journal of Economics. 2002;33(4):549–570. DOI: 10.2307/3087474

66. Rochet J.-C., Tirole J. Controlling risk in payments systems. Journal of Money, Credit and Banking. 1996;28(4, Pt. 2):832–862. DOI: 10.2307/2077924

67. Rochet J.-C., Tirole J. Interbank lending and systemic risk. Journal of Money, Credit and Banking. 1996;28(4, Pt. 2):733–762. DOI: 10.2307/2077918

Rochet J.-C., Tirole J. Interbank lending and systemic risk. Journal of Money, Credit and Banking. 1996;28(4, Pt. 2):733–762. DOI: 10.2307/2077918

68. DewatripontM., Tirole J. La Réglementation prudentielle des banques. Lausanne: ÉditionsPayot; 1993. 177 p.

69. Laffont J.-J., Tirole J. Competition in telecommunications. Cambridge, MA: The MIT Press; 1999. 336 p.

70. Tirole J. Financial crises, liquidity and the international monetary system. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2002. 168 p.

71. Tirole J. The theory of corporate finance. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2005. 656 p.

72. Vines D., Wills S. The rebuilding macroeconomic theory project: An analytical assessment. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):1–42. DOI: 10.1093/oxrep/grx062

73. Blanchard O. On the future of macroeconomic models. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):43–54. DOI: 10.1093/oxrep/grx045

74. Wren-Lewis S. Ending the microfoundations hegemony. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):55–69. DOI: 10.1093/oxrep/grx054

Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):55–69. DOI: 10.1093/oxrep/grx054

75. Stiglitz J. E. Where modern macroeconomics went wrong. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):70–106. DOI: 10.1093/oxrep/grx057

76. Wright R. On the future of macroeconomics: A New Monetarist perspective. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):107–131. DOI: 10.1093/oxrep/grx044

77. Reis R. Is something really wrong with macroeconomics? Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):132–155. DOI: 10.1093/oxrep/grx053

78. Krugman P. Good enough for government work? Macroeconomics since the crisis. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):156–168. DOI: 10.1093/oxrep/grx052

79. Carlin W., Soskice D. Stagnant productivity and low unemployment: stuck in a Keynesian equilibrium. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):169–194. DOI: 10.1093/oxrep/grx060

80. Ghironi F. Macro needs micro. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):195–218. DOI: 10. 1093/oxrep/grx050

1093/oxrep/grx050

81. Haldane A. G., Turrell A. E. An interdisciplinary model for macroeconomics. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):219–251. DOI: 10.1093/oxrep/grx051

82. Vines D., Wills S. The financial system and the natural real interest rate: Towards a ‘new benchmark theory model’. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):252–268. DOI: 10.1093/oxrep/grx061

83. Lindé J. DSGE models: Still useful in policy analysis? Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1– 2):269–286. DOI: 10.1093/oxrep/grx058

84. Hendry D. F., Muellbauer J. N.J. The future of macroeconomics: Macro theory and models at the Bank of England. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):287–328. DOI: 10.1093/oxrep/grx055

85. McKibbin W.J., Stoeckel A. Modelling a complex world: Improving macro-models. Oxford Review of Economic Policy. 2018;34(1–2):329–347. DOI: 10.1093/oxrep/grx056

86. Dewatripont M., Rochet J.-C., Tirole J. Balancing the banks: Global lessons from the financial crisis. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2010. 160 p.

Princeton, NJ: Princeton University Press; 2010. 160 p.

87. Holmström B., Tirole J. Inside and outside liquidity. Cambridge, MA: The MIT Press; 2011. 262 p.

88. Farhi E., Tirole J. Deadly embrace: Sovereignand financial balance sheetsdoom loops. The Review of Economic Studies. 2018;85(3):1781–1823. DOI: 10.1093/restud/rdx059

89. Farhi E., Tirole J. Shadow banking and the four pillars of traditional financial intermediation. NBER Working Paper. 2017;(23930). URL: https://www.nber.org/papers/w23930.pdf

90. Tirole J. Country solidarity in sovereign crises. American Economic Review. 2015;105(8):2333–2363. DOI: 10.1257/aer.20121248

91. Farhi E., Tirole J. Liquid bundles. Journal of Economic Theory. 2015;158:634–655. DOI: 10.1016/j.jet.2014.09.002

92. Dewatripont M., Tirole J. Macroeconomic shocks and banking regulation. Journal of Money, Credit and Banking. 2012;44(s2):237–254. DOI: 10.1111/j.1538–4616.2012.00559.x

93. Farhi E., Tirole J. Bubbly liquidity. The Review of Economic Studies. 2012;79(2):678–706. DOI: 10.1093/restud/rdr039

The Review of Economic Studies. 2012;79(2):678–706. DOI: 10.1093/restud/rdr039

94. Tirole J. Illiquidity and all its friends. Journal of Economic Literature. 2011;49(2):287–325. DOI: 10.1257/jel.49.2.287

95. Dewatripont M., Tirole J. Liquidity regulation, bail-ins and bailouts. 2018. URL: https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/by/tirole/prudential_treatment_of_liquidity_080618.pdf

10 Самых Главных Экономистов – Алексей Байер – Деньги и Бизнес – Материалы сайта – Сноб

Экономисты любят спорить. Чаще всего — на темы, которые людям, с экономикой незнакомым, непонятны и малоинтересны. Существует несколько экономических школ, но у каждого уважающего себя экономиста есть еще и свое личное мнение. Два экономиста — пять мнений. Так что если у вас сегодня вечером свидание с экономистом и вы не хотите выглядеть перед ним совсем уж невеждой, то лучшая стратегия — на все, что бы ни сказал вам ваш спутник, отвечать: «Да, конечно, но…» Эту фразу любой уважающий себя экономист закончит сам.

1. Адам Смит

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Адам Смит был Адамом экономики, т. е. первым экономистом и основателем всей экономической науки.

В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит предложил концепцию «экономического человека», движимого эгоизмом и стремлением к наживе.

Этот труд считается краеугольным камнем капитализма. По чистому совпадению он был опубликован в том же 1776 году, в котором появилась главная капдержава мира — США.

Смит знаменит пресловутой «невидимой рукой рынка». Этой своей «невидимой рукой» Смит объяснил странный парадокс: действуя в своих корыстных интересах, каждый из нас не только богатеет сам, но и приумножает богатство общества.

Смит был шотландцем, а шотландцы славятся своей скупостью.

Умер создатель идеи свободного предпринимательства через год после Французской революции, провозгласившей не только свободу, но и равенство с братством, что шло вразрез с идеей индивидуального обогащения.

Идеи Смита до сих пор вызывают много споров. Наверное, людям не очень понравилась мысль, что нами движет не что-то более возвышенное, а всего лишь вульгарная жажда наживы. Это был первый удар по нашему самолюбию. Теперь-то нам не привыкать: Чарльз Дарвин объяснил нам, что мы произошли от обезьяны, а Зигмунд Фрейд — что мы мало о чем думаем, кроме…

Смит — один из очень немногих экономистов, попавших в русскую поэзию. Адам Смит не читал «Евгения Онегина», зато Евгений Онегин читал Адама Смита и был глубокий эконом.

2. Дэвид Рикардо

- Фото: Getty Imаgеs/Fоtоbаnk

Как и многие другие экономисты, Рикардо был евреем и происходил из семьи сефардов, поселившихся в Англии после изгнания из Испании. У него были состоятельные родители, но когда он женился на нееврейке, они лишили его наследства. Рикардо пришлось самому зарабатывать себе на жизнь, и надо сказать, что он в этом весьма преуспел. Он сделал карьеру в банке и был избран в парламент, но ни то ни другое не удовлетворило его интеллектуальных запросов. В результате Рикардо разработал концепцию международной торговли.

В результате Рикардо разработал концепцию международной торговли.

До Рикардо считалось, что нужно экспортировать как можно больше, а импортировать как можно меньше. Поэтому международная коммерция развивалась крайне медленно. Рикардо же доказал, что если каждая страна специализируется на чем-то своем, на каком-то одном товаре, то выигрывают все.

Более того, страна будет богаче, если решит производить один тип товара, а остальные импортировать, даже если она все вообще товары производит более эффективно, чем ее торговые партнеры. Это объясняет, в частности, почему банкир не станет чинить свой автомобиль, даже если в машинах он понимает лучше, чем иной механик: потому что время, затраченное на починку автомобиля, он может более прибыльно употребить, работая банкиром.

3. Карл Маркс

- Иллюстрация: РИА Новости

Маркс был многодетен и беден. Ему часто приходилось прибегать к помощи своего друга Энгельса, успешного бизнесмена. Это настораживает, потому что большинство экономистов, открывших законы экономики, сумели свои открытия использовать в корыстных целях.

Тем не менее, хотя Маркс как экономист периодически объявляется банкротом, его теории все время возвращаются к жизни.

Маркс считал, что стоимость любого товара определяется затраченным на него трудом. Капиталист может извлекать прибыль, только если цена товара превышает стоимость производства, что достигается исключительно эксплуатацией рабочих. А это рано или поздно должно привести к полному обнищанию пролетариата.

Тезис Маркса — прямая противоположность теории Адама Смита, который считал, что если мы обогащаемся, то тем самым и пролетариату помогаем заработать доллар-другой.

Как и Адам Смит, Маркс тоже вошел в русскую поэзию. Причем не раз. Например:

Маркс со стенки смотрел, смотрел…

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нити…» и т. д.

Во второй половине XX века стало окончательно ясно, что Маркс неправ. В капиталистических странах рабочие достигли невиданного доселе уровня жизни, а в социалистических, построенных по марксистским принципам, население вместо обещанного процветания клало зубы на полку. Правда, после кризиса начала XXI века идеи Маркса могут вновь получить хождение.

Правда, после кризиса начала XXI века идеи Маркса могут вновь получить хождение.

4. Джон Мейнард Кейнс

- Фото: Getty Imаgеs/Fоtоbаnk

Если вы думаете, что экономисты — люди скучные и занудливые, значит, вы ничего не знаете о Кейнсе. Кейнс тусовался с писателями, художниками и прочей лондонской богемой и был женат на русской балерине Лидии Лопуховой. Впрочем, женитьба удовлетворения ему не принесла, поскольку он был гомосексуалистом. Кейнс не только учил других, как управлять экономикой, но и сам изрядно разбогател, играя на бирже.

До Кейнса была всего одна экономика — классическая, которую придумал Адам Смит. Кейнс придумал новую — экономику Кейнса. Великая депрессия продемонстрировала, что «невидимая рука» Смита не всегда справляется с управлением экономикой и ей нужна тяжелая рука государства. В трудные времена кризиса государству следует тратить больше и тем самым поддерживать уровень занятости населения.

Кроме того, Кейнс помог создать послевоенный валютный режим, который был сначала привязан к золотому стандарту, а сейчас целиком основан на американском долларе.

5. Йозеф Шумпетер

- Фото: AFP/East News

В начале XX века в Вене было множество прославленных художников, писателей, музыкантов, психиатров и шарлатанов. Неудивительно, что в Австрии были и великие экономисты. В бытность свою студентом Венского университета Шумпетер поклялся стать лучшим экономистом, наездником и любовником в столице империи. Уже будучи пожилым, он сожалел, что хороший наездник из него не вышел. В экономике же он преуспел.

Шумпетер вошел в историю своей теорией «созидательного разрушения», согласно которой капитализм — это поступательное движение, при котором постоянно уничтожается все старое и на его месте создается новое.

В Силиконовой долине, должно быть, много последователей Шумпетера. Там инвесторы обычно не дают денег предпринимателям, у которых нет за плечами хотя бы одного обанкротившегося проекта. Тех, кто не научился созидательно разрушать, они считают слишком зелеными, чтобы им доверять.

6. Фридрих Хайек

Фридрих Хайек

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Еще один выходец из Австрии, который, как и Шумпетер, был вынужден покинуть страну с приходом Гитлера. Хайек был одним из первых, кто предсказал крах плановой экономической модели. У чиновников просто недостаточно информации для того, чтобы создать мало-мальски функциональный план, утверждал Хайек.

Хайеку повезло. В отличие от большинства пророков, он дожил до того дня, когда его пророчества сбылись. Он родился в 1899 году, а умер в 1992-м, пережив как рождение, так и распад советского государства с его плановой экономикой.

Хайек в принципе терпеть не мог государство и не признавал никакого вмешательства в экономику. Поэтому он был ярым оппонентом Кейнса и до сих пор является любимцем консерваторов.

7. Джон Кеннет Гэлбрейт

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Когда Гэлбрейт был послом США в Индии, президент Кеннеди любил лично читать его депеши. Не потому что Индия была такой уж горячей точкой, а потому что Гэлбрейт всегда писал желчно и остроумно.

Гэлбрейт был одним из нескольких американских университетских профессоров 60-х годов, которые стали настоящими звездами своего времени. Он был так же знаменит, как, например, Генри Киссинджер и Тимоти Лири. В своих академических трудах (которые читаются не менее легко, чем его депеши из Индии) он критиковал крупные компании за то, что они имеют чрезмерное влияние на рынке, формируют вкусы потребителей и играют большую роль в политике. К экономике же — как, впрочем, ко всему на свете — Гэлбрейт относился скептически. В частности, он как-то сказал, что единственная польза экономических прогнозов состоит в том, что они делают алхимию уважаемой наукой.

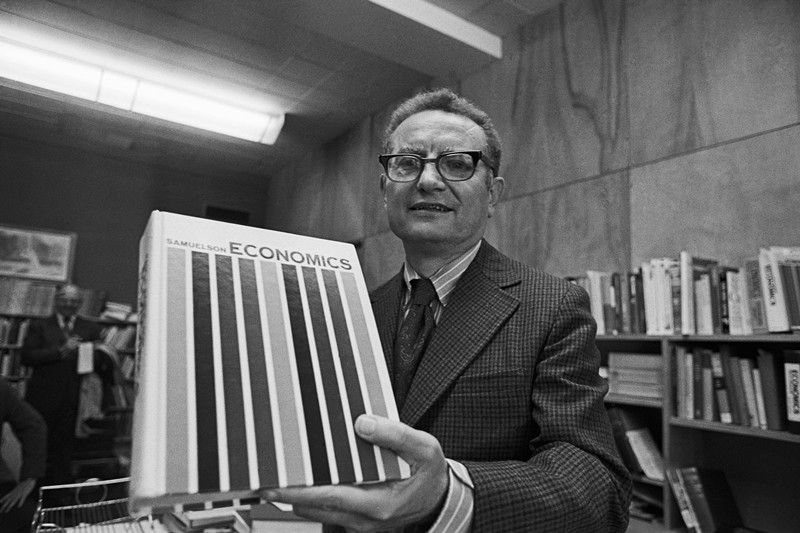

8. Мильтон Фридман

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Если вас спросят, чем знаменит Фридман, скажите: он изобрел монетаризм.

Экономисты, как уже было сказано, любят спорить друг с другом. Фридман же любил спорить со всеми. Особенно он любил спорить с Кейнсом, хотя Кейнс к тому времени уже умер.

Не нужно никакого государственного регулирования или вмешательства в экономику, утверждал Фридман. Свободные рынки регулируют себя сами, точно так же, как регулирует себя любой здоровый организм. А для того, чтобы не было экономических кризисов и не возникала инфляция, нужно просто контролировать денежную массу, т. е. следить, чтобы денег в экономике было не слишком много и не слишком мало — примерно так же, как здоровый организм нужно кормить здоровой, полноценной пищей, не перекармливая, но и не держа его на голодном пайке.

9. Джозеф Стиглиц

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Стиглиц родился в Гари, штат Индиана, — городе, который из процветающего сталелитейного центра его детства буквально за несколько лет превратился в безрадостную трущобу. Тот факт, что Гари — родной город многодетной музыкальной семьи Джексонов, включая великого Майкла Джексона, дела не меняет.

Стиглиц — один из ведущих представителей посткейнсовской экономики, которая соединяет в себе учение Кейнса с элементами теории Маркса. Стиглиц был экономическим советником президента Клинтона и главным экономистом Всемирного банка, причем на этом посту он выступал с критикой действий международных экономических организаций. Критиковал он и Международный валютный фонд, и свой же Всемирный банк. Стиглиц утверждал, что чрезмерное преклонение перед свободным рынком — причина постоянной бедности в развивающихся странах.

Стиглиц был экономическим советником президента Клинтона и главным экономистом Всемирного банка, причем на этом посту он выступал с критикой действий международных экономических организаций. Критиковал он и Международный валютный фонд, и свой же Всемирный банк. Стиглиц утверждал, что чрезмерное преклонение перед свободным рынком — причина постоянной бедности в развивающихся странах.

В 2001 году Стиглиц получил Нобелевскую премию. Нобелевский комитет отметил его исследования, показывающие, что информация на рынке распределяется неравномерно и, следовательно, «невидимая рука» свободного рынка далеко не столь эффективна, как утверждают последователи Адама Смита.

10. Пол Кругман

- Фото: Corbis/Fotosa.ru

Кругман тоже получил Нобелевскую премию, но за что именно она была ему присуждена — вопрос спорный. Его академические работы в области торговли не очень впечатляют. Во всяком случае, они не кажутся настолько выдающимися, чтобы заслужить главную премию на планете.

Скорее всего, шведы отметили колонку Кругмана в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой он на протяжении всех восьми лет правления Джорджа Буша безжалостно и остроумно критиковал его политику. Колонки были блистательно написаны и невероятно рациональны. Их читала огромная аудитория в Америке и по всему миру, поэтому Кругман остается самым знаменитым современным экономистом. Но на политику администрации Буша колонки Кругмана никак не влияли. В результате страна оказалась на грани финансового краха и банкротства, в точности как Кругман и предсказывал.

Будучи поначалу горячим сторонником Обамы, Кругман теперь критикует уже его политику. Причем если республиканцы и консерваторы считают, что Вашингтон тратит слишком много, то Кругман утверждает, что даже при дефиците государственного бюджета в 1,3 триллиона долларов государство должно тратить почти на 1 триллион долларов больше, чтобы вывести американскую экономику из застоя.

Кем был Адам Смит? Почему его считают отцом экономики?

Адам Смит был шотландским экономистом, философом и писателем 18-го века, которого считают отцом современной экономики. Смит выступал против меркантилизма и был главным сторонником экономической политики невмешательства. В своей первой книге «Теория нравственных чувств» Смит предложил идею невидимой руки — тенденции свободного рынка регулировать себя с помощью конкуренции, спроса и предложения и личных интересов.

Смит выступал против меркантилизма и был главным сторонником экономической политики невмешательства. В своей первой книге «Теория нравственных чувств» Смит предложил идею невидимой руки — тенденции свободного рынка регулировать себя с помощью конкуренции, спроса и предложения и личных интересов.

Смит также известен созданием концепции валового внутреннего продукта (ВВП) и своей теорией компенсации разницы в заработной плате. Согласно этой теории, опасные или нежелательные рабочие места, как правило, требуют более высокой заработной платы, чтобы привлечь работников на эти должности. Наиболее заметным вкладом Смита в область экономики стала его книга 1776 года « Исследование природы и причин богатства народов ».

Key Takeaways

- Адам Смит был шотландским философом 18-го века.

- Он считается отцом современной экономики.

- Смит наиболее известен своей книгой 1776 года «Богатство народов».

- Работы Смита изучали философы, писатели и экономисты 20-го века.

- Идеи Смита — важность свободных рынков, методов конвейерного производства и валового внутреннего продукта (ВВП) — легли в основу теорий классической экономики.

- Во время его пребывания во Франции и за границей его современниками были Вольтер, Жан-Жак Руссо, Бенджамин Франклин , Анн-Робер-Жак Тюрго и Франсуа Кенэ.

Адам Смит: отец экономики

Ранние годы

Записанная история жизни Смита начинается с момента его крещения 5 июня 1723 года в Керколди, Шотландия; его точная дата рождения не задокументирована, но он был воспитан матерью (Маргарет Дуглас) после смерти отца (Адама Смита) (дата неизвестна). Он поступил в Университет Глазго в возрасте 13 лет и поступил в Баллиол-колледж Оксфордского университета, где изучал европейскую литературу. Он вернулся домой и прочитал серию хорошо принятых лекций в Университете Глазго, который назначил его сначала кафедрой логики в 1751 году, а затем кафедрой моральной философии в 1752 году.

Вернувшись в Шотландию, Смит прочитал серию публичных лекций в Эдинбургском университете. Успех его серии лекций помог ему получить звание профессора в Университете Глазго в 1751 году. В конце концов он получил должность заведующего кафедрой моральной философии. За годы, проведенные преподаванием и работой в Глазго, Смит работал над публикацией некоторых своих лекций. Его книга «Теория нравственных чувств » была опубликована в 1759 году.

Смит переехал во Францию в 1763 году, чтобы занять более высокооплачиваемую должность личного наставника пасынка Чарльза Тауншенда, экономиста-любителя и будущего канцлера казначейства. Во время своего пребывания во Франции Смит считал философов Дэвида Юма и Вольтера, а также Бенджамина Франклина своими современниками.

Выдающиеся достижения и богатство народов

За годы, проведенные преподаванием и работой в Глазго, Смит работал над публикацией некоторых своих лекций. Его книга «Теория нравственных чувств » была в конце концов опубликована в 1759 году. Смит опубликовал свою самую важную работу «: Исследование природы и причин богатства народов » (сокращенно «Богатство народов») в 1776 году после возвращаясь из Франции и удаляясь на свою родину Кирколди, Шотландия.

Смит опубликовал свою самую важную работу «: Исследование природы и причин богатства народов » (сокращенно «Богатство народов») в 1776 году после возвращаясь из Франции и удаляясь на свою родину Кирколди, Шотландия.

В своей книге Смит популяризировал многие идеи, лежащие в основе классической экономической теории. Другие экономисты опирались на работу Смита, чтобы укрепить классическую экономическую теорию, доминирующую школу экономической мысли во время Великой депрессии. Идеи Смита очевидны в работах Давида Рикардо и Карла Маркса в 19 веке и Джона Мейнарда Кейнса и Милтона Фридмана в двадцатом веке.

В работе Смита обсуждается эволюция человеческого общества от стадии охотников без прав собственности и постоянного места жительства до кочевого земледелия со сменными местами жительства. Следующий этап — феодальное общество, в котором законы и права собственности устанавливаются для защиты привилегированных классов. Наконец, современное общество характеризуется laissez-faire или свободными рынками, где создаются новые институты для проведения рыночных операций. В работе Смита рассматривается идея «экономического человека», определяемого как человека, который преследует свои корыстные цели и интересы, что влияет на его поведение в экономике.

В работе Смита рассматривается идея «экономического человека», определяемого как человека, который преследует свои корыстные цели и интересы, что влияет на его поведение в экономике.

Философия свободного рынка

Философия свободных рынков подчеркивает минимизацию роли государственного вмешательства и налогообложения в свободные рынки. Хотя Смит выступал за ограниченное правительство, он действительно считал правительство ответственным за секторы образования и обороны страны.

От Смита исходит идея «невидимой руки», которая направляет силы спроса и предложения в экономике. Согласно этой теории, заботясь о себе, каждый человек непреднамеренно помогает создать наилучший результат для всех.

Гипотетические мясник, пивовар и пекарь в этой экономике надеются заработать деньги, продавая продукты, которые люди хотят покупать. Если они эффективно удовлетворяют потребности своих клиентов, они получат финансовое вознаграждение. Хотя они занимаются предпринимательством, чтобы заработать деньги, они также производят продукты, которые нужны людям. Смит утверждал, что такая система создает богатство для мясника, пивовара и пекаря и создает богатство для всей нации.

Смит утверждал, что такая система создает богатство для мясника, пивовара и пекаря и создает богатство для всей нации.

Теория невидимой руки

Согласно убеждениям и теории Смита, богатая нация — это страна, населенная гражданами, которые продуктивно работают, чтобы улучшить себя и удовлетворить свои финансовые потребности. Согласно Смиту, в такой экономике человек будет вкладывать свое состояние в предприятие, которое, скорее всего, поможет ему получить наибольшую прибыль при данном уровне риска. Теория невидимой руки часто представляется в терминах естественного явления, которое направляет свободный рынок и капитализм в направлении эффективности, через спрос и предложение и конкуренцию за ограниченные ресурсы, а не как нечто, что приводит к благосостоянию людей.

Для Смита институциональная структура необходима, чтобы направлять людей к продуктивным занятиям, приносящим пользу обществу. Эта структура состоит из таких институтов, как система правосудия, призванная защищать и поощрять свободную и честную конкуренцию. Однако в основе этой структуры должна лежать конкуренция, а конкуренция — это «желание, которое приходит с нами из чрева и никогда не покидает нас, пока мы не сойдем в могилу».

Однако в основе этой структуры должна лежать конкуренция, а конкуренция — это «желание, которое приходит с нами из чрева и никогда не покидает нас, пока мы не сойдем в могилу».

Хотя Смит считается «отцом экономики», он изучал философию и литературу.

Богатство и производство товаров

Идеи, продвигаемые «Богатство наций », привлекли международное внимание и стали движущим фактором в эволюции от богатства, основанного на земле, к богатству, созданному методами конвейерного производства, ставшими возможными благодаря разделению труда. Смит использовал пример труда, необходимого для изготовления булавки, чтобы проиллюстрировать эффективность этого метода.

Если бы один человек выполнил 18 шагов, необходимых для выполнения задач, он мог бы делать только несколько булавок в неделю. Однако, если бы 18 задач выполнялись на конвейере 10 людьми, производство подскочило бы до тысяч булавок в неделю. Смит утверждал, что разделение труда и вытекающая из него специализация ведут к процветанию.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Идеи, изложенные в «Богатство наций », легли в основу концепции валового внутреннего продукта (ВВП) и изменили импорт и экспорт. До публикации The Wealth of Nations страны объявляли о своем богатстве на основе стоимости своих золотых и серебряных месторождений.

Однако Смит резко критиковал меркантилизм; он утверждал, что страны следует оценивать на основе их уровня производства и торговли. Эта концепция легла в основу создания показателя ВВП для измерения национального благосостояния.

Когда книга «Богатство наций » была опубликована, многие страны не решались торговать с другими странами. Смит утверждал, что свободный обмен должен быть создан, потому что обе страны лучше от обмена.

В результате этого изменения отношения к торговле увеличился импорт и экспорт. Смит также выступал за законодательство, максимально упрощающее торговлю.

Адам Смит приказал уничтожить все его неопубликованные работы после его смерти.

Наследие

Самые выдающиеся идеи Смита — «невидимая рука» и разделение труда — теперь являются основополагающими экономическими теориями. Его экономические теории продолжают жить в 21 веке в современной экономической теории.

Смит был сторонником убеждения, что труд бедных является ключевым показателем эффективности экономики, но Смит был известен тем, что его интересовало само неравенство. Карл Маркс, такой же политический экономист и социальный философ, как и Смит, был сильно вдохновлен The Wealth of Nations и во многом основан на работах Смита. Однако в то время как Смит писал, что капитализм был идеальным государством для экономического роста, Маркс считал, что капитализм ведет к жадности и неравенству среди граждан и в конечном итоге приведет к краху.

Работы Адама Смита влияют на экономику сегодня, поскольку он считал, что богатство создается трудом, а личные интересы побуждают людей использовать свои ресурсы для зарабатывания денег. Теории Смита о том, что экономика процветает, когда конкуренция, капитализм и свободный рынок, живы и здоровы в 21 веке.

Теории Смита о том, что экономика процветает, когда конкуренция, капитализм и свободный рынок, живы и здоровы в 21 веке.

Почетные звания и награды

В 2007 году Банк Англии разместил изображение Смита на банкноте номиналом 20 фунтов стерлингов. Он был членом Королевского общества искусств, и несколько зданий в Шотландии названы в его честь. Премия Адама Смита, присуждаемая его именем, является высшей наградой, присуждаемой Ассоциацией частного предпринимательства. В Университете Глазго есть кафедра, библиотека, исследовательский центр и здание его имени.

Почему Адама Смита называют отцом экономики?

Адама Смита называют «отцом экономики» из-за его теорий капитализма, свободного рынка, спроса и предложения.

Какие книги написал Адам Смит?

Адам Смит написал «Богатство народов», «Теория нравственных чувств», «Лекции о правосудии, полиции, доходах и оружии», и «Очерки по философским предметам».

Что такое 3 закона экономики Адама Смита?

Закон личного интереса, закон конкуренции и закон спроса и предложения были тремя законами экономики, написанными Адамом Смитом.

Итог

Адам Смит умер 17 июля 1790 года в возрасте 68 лет в Эдинбурге, Шотландия, и был похоронен в Кэнонгейт-Керкиард. Идеи, которые он популяризировал, живут в классической школе экономики и таких институтах, как Институт Адама Смита, ведущий британский неолиберальный аналитический центр свободного рынка.

Первые экономисты-эклектики | Экономист

Культура | Либеральное мышление

Классическая школа: бурное рождение экономики в двадцати необычных жизнях. Каллум Уильямс. Хашетт; 288 страниц; 11,99 долларов США. Профильные книги; 20 фунтов стерлингов

«КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА», новая книга Каллума Уильямса, старшего экономиста The Economist , дает красочный обзор 20 ранних экономистов, чье мышление повлияло на их предмет. Главы короткие — менее десяти страниц каждая — начинаются с 17 века и заканчиваются в начале 20 века смертью отца неоклассической экономики Альфреда Маршалла. Вклады этих мыслителей связаны автором воедино, чтобы предложить картину зарождения экономической мысли.

Вклады этих мыслителей связаны автором воедино, чтобы предложить картину зарождения экономической мысли.

Мистер Уильямс начинает с Жана-Батиста Кольбера (1619-83, на фото), который имел влияние во времена правления Людовика XIV. Он связывает Кольбера с более широким использованием меркантилистской политики во Франции, которая основана на убеждении, что страны должны иметь активное сальдо торгового баланса. Сэр Уильям Петти (1623–1687) следует в следующей главе; он руководил первой попыткой измерить национальный продукт, который страны теперь обычно рассчитывают как валовой внутренний продукт. Адам Смит (1723–1790), которого многие считают отцом экономической теории, цитируется в этой главе как высказывание: «Я не слишком верю в политическую арифметику».

Г-н Уильямс затем пишет о Бернарде Мандевиле (1670-1733), который высказал свое мнение о корыстном действующем деятеле, занимающем центральное место в философии рыночной экономики. Он приписывает следующему экономисту, Ричарду Кантильону (1680-1734), признание важности географии и понятия компромиссов, присущих принятию экономических решений. В следующей главе он приписывает концепцию laissez-faire французскому экономисту Франсуа Кенэ (1694–1774).

В следующей главе он приписывает концепцию laissez-faire французскому экономисту Франсуа Кенэ (1694–1774).

В отношении Дэвида Хьюма (1711-1776 гг.) г-н Уильямс утверждает, что, хотя он известен как философ, Юм должен был получить больше признания за свои экономические идеи, особенно за роль, которую деньги играют в экономике. Г-н Уильямс пишет, что Смит проигнорировал вклад своего друга, в том числе в его основополагающую книгу «Богатство народов».

Помимо Смита и Юма, в «Классической школе» есть ряд выдающихся деятелей: Николя де Кондорсе (1743–1794), Давид Рикардо (1772–1823), Жан-Батист Сэй (1767–1832), Томас Робер. Мальтуса (1766-1834), Джона Стюарта Милля (1806-73), Уильяма Стэнли Джевонса (1835-82) и завершается Маршаллом (1842-1924). Но есть место и для менее известных фигур. Г-н Уильямс включает Симонду де Сисмонди (1773-1842) и утверждает, что этот швейцарский экономист увидел эксплуататорские методы капитализма в трудах, которые апеллировали к Карлу Марксу (1818-83), который пошел дальше и заявил, что коммунистическая революция неизбежна. (Помимо Маркса, г-н Вильямс посвящает отдельную главу Фридриху Энгельсу (1820-1829 гг.).5), который был не только соавтором Маркса, но и самостоятельным важным участником коммунистической революции.) А г-н Уильямс обращает внимание на Дадабхая Наороджи (1825–1917), который был первым британским депутатом азиатского происхождения. Хотя Наорожи был практически неизвестен как экономист, г-н Уильямс утверждает, что его анализ того, что колониализм нанес ущерб индийской экономике, оказал еще одно влияние на Маркса.

(Помимо Маркса, г-н Вильямс посвящает отдельную главу Фридриху Энгельсу (1820-1829 гг.).5), который был не только соавтором Маркса, но и самостоятельным важным участником коммунистической революции.) А г-н Уильямс обращает внимание на Дадабхая Наороджи (1825–1917), который был первым британским депутатом азиатского происхождения. Хотя Наорожи был практически неизвестен как экономист, г-н Уильямс утверждает, что его анализ того, что колониализм нанес ущерб индийской экономике, оказал еще одно влияние на Маркса.

Фигура двух женщин. Харриет Мартино (1802–1876 гг.) перевела сложные труды экономистов того времени на простой язык, что способствовало популяризации предмета; она также оказала влияние на формирование некоторых дебатов по экономической политике викторианской эпохи — одно время ее книги продавались лучше, чем книги Джона Стюарта Милля. Роза Люксембург (1871-1919 гг.)19) была одной из немногих женщин, получивших докторскую степень в то время, и зарекомендовала себя как социалистический критик Маркса.