Содержание

Олимпиадные задания по экологии для 9 класса.

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО

ЭКОЛОГИИ

ШКОЛЬНЫЙ

ЭТАП

9

КЛАСС

Задание 1

Выберите два

верных из шести предложенных вариантов

(правильный ответ

– 1 балл; правильным ответом считается

выбор обоих верных

вариантов).

1. Были

уничтожены человеком:

а) стеллеровы коровы;

б) бобры;

в) дронты;

г) малярийные комары;

д) утконосы;

е) кенгуру.

2. Наиболее

часто встречаются в тайге растения:

а) мандрагора и баньян;

б) лиственница и ель;

в) берёза и сосна;

г) баобаб и саксаул;

д) сосна и пихта;

е) пальма и кактус

3. В крупных

городах, как правило, основным источником загрязнения

атмосферного воздуха являются:

а) солнечная энергетика;

б) автотранспорт;

в) электротранспорт;

г) промышленные предприятия;

д) зелёные насаждения;

е) ООПТ.

4. Пищевые

цепи разложения начинаются:

а) с хлорофилла;

б) с фотосинтеза;

в) с зеленых растений;

г) с травоядных животных;

д) с отмерших останков растений.

е) с отмерших останков животных.

5. Уровни

организации жизни следует разместить в порядке возрастания

следующим образом:

а) молекулярный < клеточный <

организменный < популяционный.

б) организменный < популяционный

< клеточный < молекулярный;

в) клеточный < молекулярный <

экосистемный < биосферный;

г) клеточный < популяционный

< биосферный < экосистемный;

д) биосферный < экосистемный

< популяционный < организменный.

е) клеточный < популяционный

< экосистемный < биосферный.

6. Разлагают

отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические

соединения.

а) плотоядные животные;

б) растительноядные животные;

в) зелёные растения;

г) бурые водоросли;

д) бактерии;

е) грибы.

7. Организмы,

питающиеся растениями, называются:

а) зоофаги;

б) фитофаги;

в) автотрофы;

г) продуценты;

д) консументы;

е) плотоядные.

8. На

особоохраняемых природных территориях Москвы специалистами

выполняется восстановление

природных сообществ. Так, например, на

территории ландшафтного заказника

«Тёплый Стан» проведено удаление

чужеродных и сорных для луговой

растительности видов:

а) борщевика Сосновского;

б) бодяка щетинистого;

в) тимофеевки луговой;

г) клевера красного;

д) костра безостого;

е) ежи сборной.

9. В 2013 г.

на дворовых территориях силами ГУП «Моссвет» произведена

замена ламп на светодиодные в более

чем 25 тыс. светильников наружного

освещения. Эти работы выполнены в

рамках реализации программы по

энергосбережению, так как по

сравнению со старыми лампами новые:

а) не требуют утилизации;

б) сами вырабатывают энергию;

в) потребляют больше

электроэнергии;

г) потребляют меньше

электроэнергии;

д) более долговечны;

е) менее дороги.

10. Удаление

в городских парках сухостойных, буреломных, ветровальных деревьев, а также

валежника проводится с целью:

а) обеспечения топливом городских

котельных;

б) обеспечения топливом местного населения;

в) профилактики пожаров;

г) профилактики инфекционных

заболеваний растений;

д) улучшения кормовой базы

жуков-древоточцев;

е) расширения местообитаний

птиц-дуплогнёздников

11. Основными

факторами, определяющими карликовую форму растений

тундры, являются:

а) высота снежного покрова зимой;

б) длинный полярный день;

в) высокие температуры;

г) обилие солнечного света;

д) сильные ветры;

е) толстый слой почвы.

12. Экологическая

роль снегового покрова в жизни растений заключается в:

а) улучшении дыхания листьев;

б) защите зимующих частей растений;

в) предохранении растений от

излишнего испарения;

г) сохранении созревших семян от

поедания;

д) притяжении солнечных лучей;

е) предохранении от поедания

животными.

Задание

2.

Заключается в

выборе правильного варианта ответа «да» или «нет» с письменным обоснованием

своего выбора. Вы должны не только выбрать и указать в матрице правильный

ответ, но и письменно обосновать его, опираясь на свои знания и опыт (выбор

правильного ответа с обоснованием – 2 балла; максимальное количество баллов 14

баллов ).

1.Возможно

сохранение степной экосистемы, если в ней будут истреблены все копытные?

Да

– Нет

2.На одном

ареале обитают три близких вида растений – неядовитые, слабоядовитые и

ядовитые. Ими (неядовитыми и слабоядовитыми) питаются одни и те же фитофаги.

Возможно ли выживание всех трёх видов растений?

Да

– Нет

3.Способен

ли какой-то живой организм заселить всю поверхность планеты?

Да

– Нет

4.В

настоящее время большая часть человечества расселена в горных районах.

Да – Нет

5. Растения,

Растения,

животные и микроорганизмы в основном существуют независимо друг от друга

Да – Нет

6.Атмосферный

воздух относится к исчерпаемым ресурсам.

Да – Нет

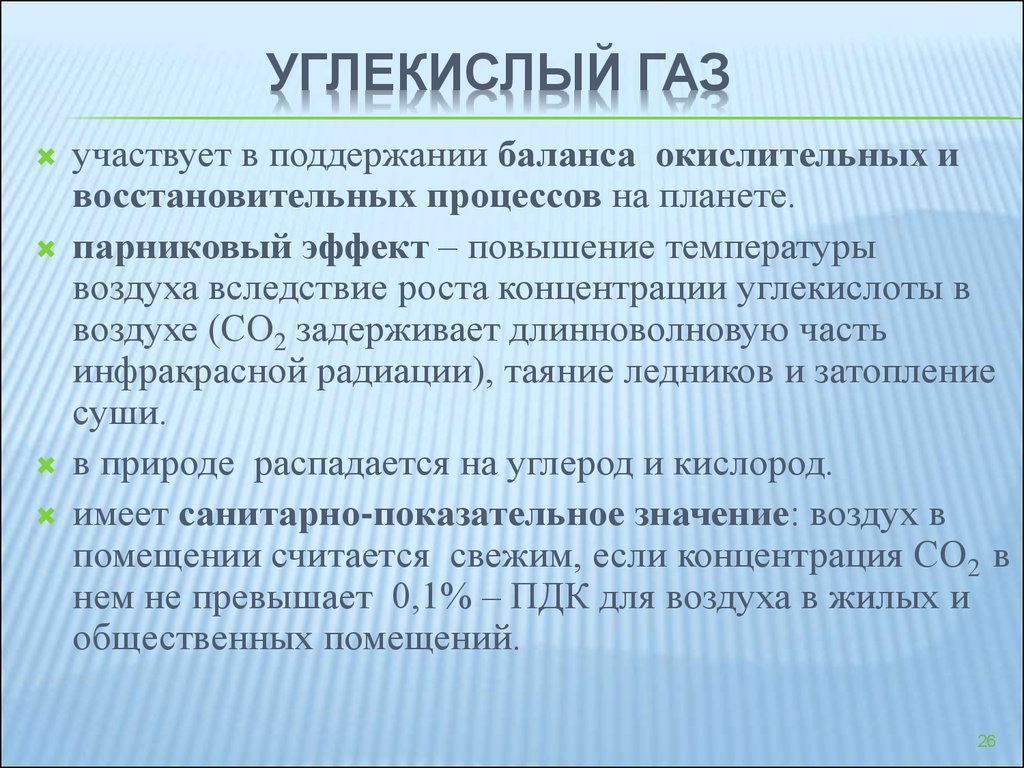

7. Углекислый

газ не участвует в регулировании температуры при-

земных слоёв

атмосферы.

Да – Нет

Задание 3

Выберите один

правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте, почему этот ответ

Вы считаете правильным (выбор правильного ответа с обоснованием – 2 балла; максимальное

количество баллов 8 баллов ).

1.В целях

сокращения объема твердых бытовых отходов, совершая

покупки

в магазине, лучше всего:

а)

приобрести в магазине пластиковый пакет;

б)

приобрести в магазине бумажный пакет;

в)

захватить с собой пластиковый пакет;

г)

захватить с собой холщовую сумку.

2.Создание крупных а) б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод; в) г)

|

3.В

крупных городах неоднократно предпринимались попытки уничтожения ворон как

«вредных» птиц. С экологической точки зрения наиболее эффективным способом

регулирования численности ворон является:

а) отлов и отстрел;

б) разведение их естественных врагов – бродячих собак, кошек;

в) уничтожение гнезд и кладок;

г) ликвидация несанкционированных свалов.

4. Кислотные

дожди образуются:

а) в атмосфере;

б) в реках. Морях

и океанах;

в) в земной коре;

г) в почве.

Задание 4

Выберите

один правильный ответ из четырёх возможных и письменно обоснуйте, почему этот

ответ Вы считаете правильным, а также в чём

заключается неполнота или ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа

( за каждое обоснование от 0 до 2 баллов). Максимальное кол-во баллов за тест –

8

1. Принципы

составления списков охраняемых видов требуют обоснования способов охраны исходя

их эколого-биологических особенностей. Жук восковик-отшельник обитает в крупных

малонарушенных массивах широколиственных лесов, в особенности – на разреженных

участках и опушках. Личиночное развитие длится 3–4 года в трухлявой древесине и

дуплах старых лиственных деревьев, преимущественно дуба. Окукливается в

кормовом субстрате, в коконе из огрызков древесины, склеенных экскрементами.

Взрослые насекомые питаются вытекающим древесным соком. Для сохранения этого

вида в первую очередь необходимо:

а)

проводить систематические санитарные рубки;

б)

организовать крупные лесные резерваты с запретом рубок;

в)

ограничить выпас скота, движение автотранспорта в лесных массивах;

г)

систематически удалять из леса старые, отмершие деревья.

Ответы

Задание 1

1) а, в

2) б, д

3) б, г

4) д, е

5) а, е

6) д, е

7) б, д

8) а, б

9) г, д

10) в, г

11) а, д

12) б, е

Задание 2 (Ответ и

обоснование).

1.

Нет,

так как сразу начнёт накапливаться фитомасса, которая постоянно поглощалась

копытными. Степь будет зарастать и превращаться в лесостепные сообщества.

2.

Да,

животные будут поедать все растения равномерно, и какая-то часть их погибнет.

Растения таким образом сохранятся. Скорее всего, неядовитые и слабоядовитые

Скорее всего, неядовитые и слабоядовитые

похожи на ядовитый вид. Кроме того, у фитофагов выработается условный рефлекс

и поедать эти виды будут только молодые особи.

3.

Нет,

потому что неограниченный рост численности ведёт к истощению ресурсов среды, и

соответственно к снижению численности самой популяции или к её гибели.

4.Ответ

«нет». В горных районах условия более тяжёлые для проживания и расселения, чем,

например, по берегам рек и в долинах. Горные территории

беднее природными ресурсами. В

настоящее время большая часть человечества проживает по берегам морей и

океанов.

5. Ответ

«нет». В целом жизнь организована таким образом, что растения, животные и

микроорганизмы объединены в сообщества и существуют тесно связанными друг с

другом.

6. Ответ

«нет». Атмосферный воздух, а также энергия ветра – неисчерпаемы. Но с развитием

промышленности и транспорта воздух стал сильно загрязняться дымом, пылью,

выхлопными газами. В крупных городах и промышленных центрах загрязнение воздуха

становится опасным для здоровья людей.

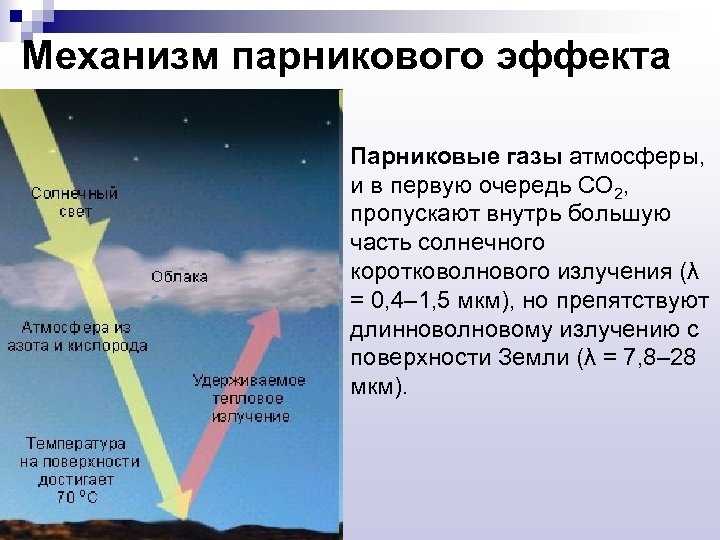

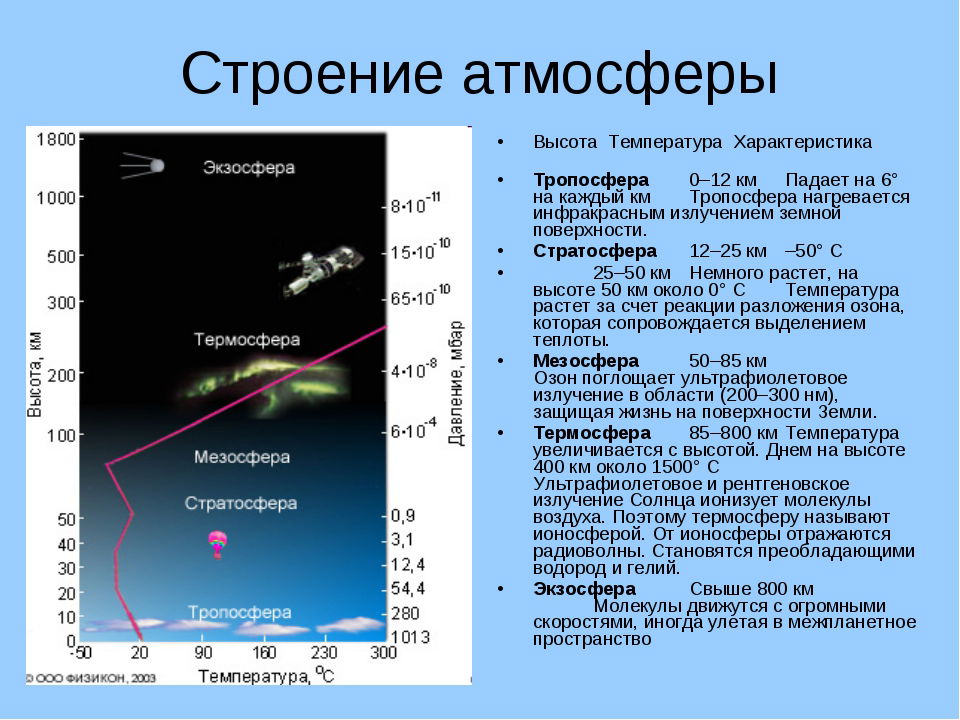

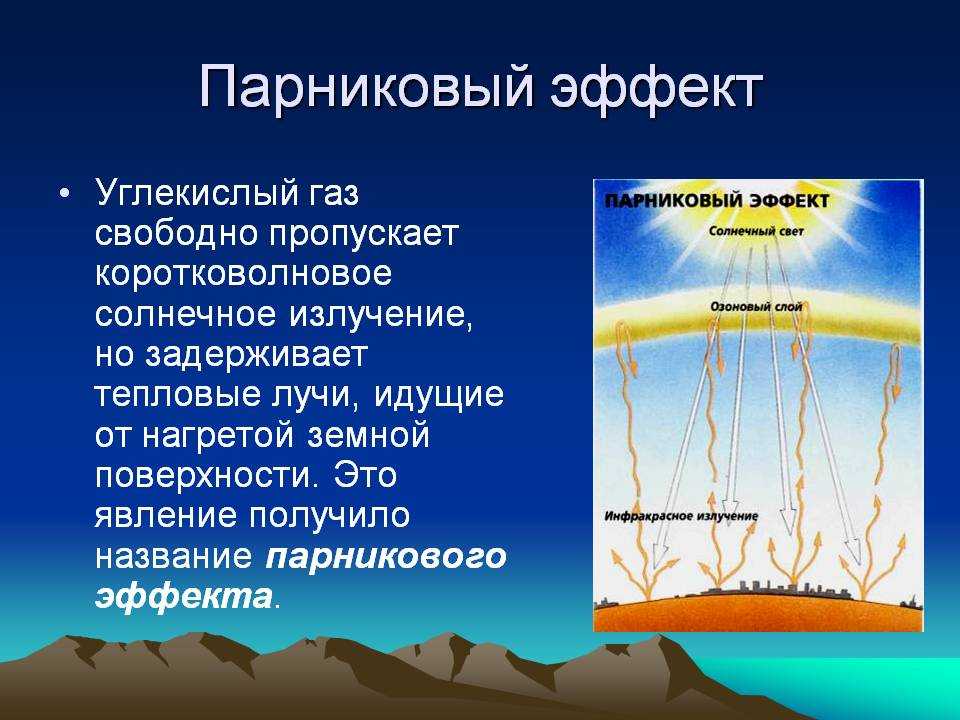

7. Ответ

нет. Углекислый газ (а также метан и другие так называемые парниковые газы)

имеют важное значение в регулировании температуры приземных слоёв атмосферы. Он

играет роль «теплозадерживающего экрана» (парника), задерживая обратное

инфракрасное излучение, идущее от поверхности Земли в космос. Если бы этот

механизм («парниковый эффект») отсутствовал, то колебания приземной

температуры были бы очень существенным, что сделало бы жизнь на Земле

невозможной. С другой стороны, тот же эффект, по мнению ряда учёных, лежит в

основе глобального изменения климата наших дней за счёт

увеличения содержания парниковых газов в результате антропогенной деятельности.

Задание 3 (Ответ и

обоснование).

1.Верным

является ответ г). Выбирая тару для покупок, следует учитывать, во-первых,

возможность многократного использования,во-вторых, возможность биологического

разложения материала и образующихся продуктов. Разрушение изделий из пластика в

природе требует длительного времени, их захоронение либо сжигание могут

привести к образованию токсичных веществ. Бумага и хлопчатобумажная ткань

Бумага и хлопчатобумажная ткань

состоят из органических материалов, не являются ксенобиотиками. При этом

холщовая сумка может использоваться многократно.

2. Ответ б)

является верным. Животноводческие стоки с ферм (жидкий навоз), попадая в реки и

озера, ведут к эвтрофикации этих водоемов, так как увеличивается содержание в

воде азотсодержащих соединений. Растворенные в поверхностных водах соединения

азота также могут попадать и в подземные горизонты (глубина 10–15 метров),

делая не пригодной для питья воду из колодцев.

3.Ответ

г) является верным

В ряде крупных городов

России неоднократно предпринимались попытки регуляции численности ворон: отлов

с помощью ловушек, отстрел, применение ядохимикатов, уничтожение гнезд и

кладок. Как правило эти дорогостоящие мероприятия, не говоря уж об их

антигуманности, не давали ощутимого эффекта и в лучшем случае позволяли на

некоторое время снизить численность ворон. Основным способом борьбы является

уменьшение числа несанкционированных свалок в городской черте, которые являются

основными источниками питания птиц.

4.Ответ а)

является верным , потому что: кислотные дожди образуются

при попадании диоксида серы и оксидов азота в атмосферный воздух, где в

результате химических реакций в присутствии водяного пара превращаются в серную

и азотную кислоту.

Задание 4 (Ответ и

обоснование).

1.Ответ а)

не является верным. В ходе санитарных рубок вырубаются старые, больные деревья,

трухлявые деревья, древесина которых служит субстратом для развития личинок

восковика-отшельника. Поэтому проведение систематических санитарных рубок не

будет способствовать сохранению вида.

Ответ

б) является верным. Местообитание жука приурочено к крупным лесным массивам,

субстратом для его личинок является трухлявая древесина старых деревьев. Таким

образом, сохранение крупных лесных резерватов с запретом рубок старых деревьев

будет способствовать сохранению вида.

Ответ в) не является верным. Выпас

скота, движение автотранспорта не могут служить лимитирующим фактором для

популяции восковика-отшельника, так как его развитие происходит на деревьях

Ответ г) не является верным. Удаление из леса старых, больных, отмерших

Удаление из леса старых, больных, отмерших

деревьев не будет способствовать сохранению вида, поскольку восковик-отшельник

обитает в трухлявой древесине таких деревьев.

Оценивание задач закрытого

типа — выбор 2-х правильных ответов из 6-и — 1 балл. (Внимание! 1 балл даётся

только, когда выбраны оба правильных ответа). Задание

1( максимальное количество баллов 12)

При

оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только обоснование ответа

(только выбор ответа, без его обоснования не оценивается). При этом, даже если выбран

неправильный ответ, если его обоснование логично и аргументировано, то на

усмотрение жюри соответствующего этапа, его обоснование может быть

оценено, но не более, чем в 1 балл. Задание

2 ( максимальное количество баллов 14)

Задание 3 ( максимальное количество баллов

8)

Задание 4 (

максимальное количество баллов 8)

Шкала

для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа

Показатель | Балл |

Отсутствует обоснование ответа или | 0 |

Частичное (неполное) обоснование ответа | 1 |

Полное обоснование ответа (с | 2 |

Максимальное

количество баллов за теоретический тур (школьный этап) – 42 баллов

Океаны и изменение климата | МАГАТЭ

Изменение климата меняет и океан. Воздействие изменения климата на океаны изучено не полностью, однако имеющиеся данные позволяют прогнозировать, среди прочего, рост температуры воды, подъем уровня моря и изменение химического состава океана, например его подкисление. МАГАТЭ помогает государствам-членам в использовании ядерных и изотопных методов в целях научного изучения изменений, происходящих в океане, мониторинга изменения климата и адаптации к нему.

Воздействие изменения климата на океаны изучено не полностью, однако имеющиеся данные позволяют прогнозировать, среди прочего, рост температуры воды, подъем уровня моря и изменение химического состава океана, например его подкисление. МАГАТЭ помогает государствам-членам в использовании ядерных и изотопных методов в целях научного изучения изменений, происходящих в океане, мониторинга изменения климата и адаптации к нему.

Уже меняется химический состав океанской воды, ведь она поглощает из атмосферы примерно четверть ежегодных антропогенных выбросов углекислого газа. Эффективным средством исследования круговорота углерода и подкисления океана являются ядерные и изотопные методы. Они позволяют лучше понять, каким было прошлое океана, каково его текущее состояние и как повлияет на него изменение климата.

Подкисление океана

Поскольку океан поглощает диоксид углерода (CO2), который выделяется в атмосферу в результате человеческой деятельности, карбонатный состав и кислотность морской воды меняются; этот процесс называют подкислением океана. Это, с одной стороны, снижает уровень диоксида углерода в атмосфере и существенно сдерживает процесс изменения климата, а с другой, подкисление океана — иногда его называют «другой проблемой с CO2» — в последнее десятилетие превратилось в существенный глобальный фактор, который может оказать негативное воздействие на морские организмы и биогеохимические циклы.

Это, с одной стороны, снижает уровень диоксида углерода в атмосфере и существенно сдерживает процесс изменения климата, а с другой, подкисление океана — иногда его называют «другой проблемой с CO2» — в последнее десятилетие превратилось в существенный глобальный фактор, который может оказать негативное воздействие на морские организмы и биогеохимические циклы.

В исследованиях подкисления океана используются ядерные и изотопные методы, которые в значительной мере способствовали пониманию этого явления благодаря изучению прошлых изменений кислотности океана и влияния его подкисления на морские организмы, в том числе благодаря исследованию таких биологических процессов, как кальцификация.

Снижение показателя pH («водородного показателя» – меры кислотности или щелочности) на поверхности океана уже заметно, однако оценить влияние подкисления океана на морскую биоту в полном объеме непросто. Как показывают исследования, спектр возможных последствий, как положительных, так и отрицательных, довольно велик, а разные виды демонстрируют различные уровни сопротивляемости и приспособляемости.

При падении рН и соответствующей концентрации соединений углерода ниже определенного уровня начинается разрушение карбоната кальция, который входит в состав раковин и скелетов многих организмов. Некоторые кораллы, птероподы, двустворчатые моллюски и кальцифицирующий фитопланктон могут быть особенно чувствительны к изменениям в химическом составе морской воды. Энергозатраты на сопротивление повышающейся кислотности могут уменьшить объем энергии, необходимой для физиологических процессов, таких как размножение и рост. Ученые из Лабораторий окружающей среды МАГАТЭ с помощью изотопных методов изучают воздействие подкисления океана и его взаимосвязь с другими экологическими стрессорами.

Исследования кораллов и морских экосистем

Коралловые рифы образуют одни из самых разнообразных экосистем на планете, однако исследования показывают, что некоторые виды кораллов чутко реагируют на изменения в своей среде. Эпизоды подкисления океана в прошлые геологические периоды приводили к существенным изменениям в экосистемах, а в ряде исключительных случаев – к массовому исчезновению некоторых видов бентосных фораминифер (разновидности морских организмов) и гибели рифообразующих известковых водорослей и кораллов.

С учетом потенциального воздействия подкисления океана на морскую среду и экосистемы Лаборатории окружающей среды МАГАТЭ проводят исследования по таким направлениям, как экономические последствия подкисления океана для рыболовства. Кроме того, в МАГАТЭ функционирует Международный координационный центр по проблеме подкисления океана, который оказывает помощь в развитии науки о подкислении океана, создании потенциала и глобальном обмене информацией по этой теме.

С помощью ядерных и изотопных методов Агентство изучает скорость протекания биологических процессов в морских организмах – мидиях, устрицах, кораллах. При помощи природных изотопов бора можно исследовать прошлые изменения показателей pH морской воды: ученые измеряют относительное содержание таких изотопов в скелетах кораллов, образовавшихся тысячи лет назад, чтобы оценить уровень кислотности морской воды в прошлые периоды. Для изучения скорости кальцификации (при формировании раковин и скелетов) и других процессов используются также изотопы кальция.

Изучение круговорота углерода в мире

Океаны поглощают огромное количество атмосферного углекислого газа, играя таким образом большую роль в регулировании климата. Абсорбируемый морской водой углекислый газ либо уходит в более глубокие слои и переносится водными массами, либо участвует в процессе фотосинтеза и преобразуется в органическое вещество. Существенная часть этого органического вещества перерабатывается на поверхности океана: поедается зоопланктоном или разлагается микроорганизмами. Однако небольшая, но значимая часть этого материала уходит в глубинные слои океана, где изолируется от атмосферы на века.

Этот поток поглощаемого органического вещества является важным источником энергии для морских организмов, находящихся на более высоких ступенях пищевой цепи. Скорость этих физических и биологических процессов влияет на то, каким будет соотношение атмосферного и океанического углерода. Если изменится температура или химический состав морской воды, то могут измениться и темпы этих процессов, а значит и углеродный баланс планеты.

Для изучения источников и судьбы органического вещества, а также для анализа роли океанов в глобальном круговороте углерода МАГАТЭ пользуется методами на основе стабильных и природных радиоизотопов. Лаборатория радиоэкологии МАГАТЭ замеряет приток углерода в глубинные слои океана как напрямую, т.е. собирая материал конусообразными седиментационными ловушками, так и опосредованно, т.е. с использованием природных радионуклидов (тория-234, урана-238, полония-210 и свинца-210), которые адсорбируются (прикрепляются) к поглощаемому материалу, погружающемуся на дно океана. Применение этих инструментов в разных районах океана, например в полярных районах или зонах апвеллинга, где насыщенные питательными веществами холодные воды поднимаются из глубины к поверхности, позволяет определить, насколько велики потоки поглощаемого материала, и оценить, как меняется их динамика по мере изменения климата.

жизненно важных признаков планеты

Новое исследование по моделированию климата атмосферы и океана показывает, что атмосферный углекислый газ действует как термостат, регулирующий температуру Земли. Предоставлено: NASA GISS/Lilly Del Valle

Предоставлено: NASA GISS/Lilly Del Valle

Кэтрин Хансен

Группа новостей науки о Земле НАСА

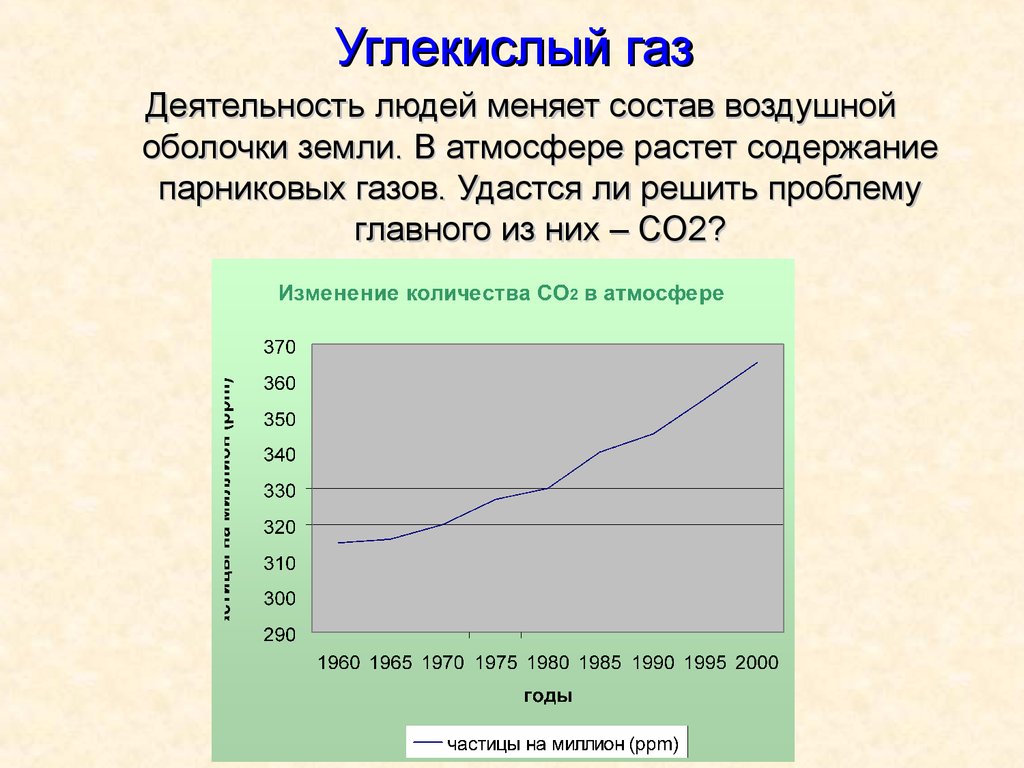

Водяной пар и облака являются основными источниками парникового эффекта Земли, но новое исследование моделирования климата атмосферы и океана показывает, что температура планеты в конечном итоге зависит от уровня углекислого газа в атмосфере.

В исследовании, проведенном Эндрю Лацисом и его коллегами из Годдардовского института космических исследований НАСА (GISS) в Нью-Йорке, изучалась природа парникового эффекта Земли и выяснялась роль парниковых газов и облаков в поглощении исходящего инфракрасного излучения. Примечательно, что команда определила неконденсирующиеся парниковые газы, такие как двуокись углерода, метан, закись азота, озон и хлорфторуглероды, в качестве основной поддержки земного парникового эффекта.

Без неконденсирующихся парниковых газов водяной пар и облака не смогли бы обеспечить механизмы обратной связи, усиливающие парниковый эффект. Результаты исследования будут опубликованы в пятницу, 15 октября, в журнале Science.

Результаты исследования будут опубликованы в пятницу, 15 октября, в журнале Science.

Сопутствующее исследование под руководством соавтора GISS Гэвина Шмидта, которое было принято к публикации в Журнале геофизических исследований, показывает, что на углекислый газ приходится около 20 процентов парникового эффекта, водяной пар и облака вместе составляют 75 процентов, и второстепенные газы и аэрозоли составляют оставшиеся пять процентов. Однако именно 25-процентный неконденсирующийся компонент парникового газа, в который входит углекислый газ, является ключевым фактором поддержания парникового эффекта Земли. Согласно этому учету, углекислый газ отвечает за 80 процентов радиационного воздействия, поддерживающего парниковый эффект Земли.

Различные атмосферные компоненты различаются по своему вкладу в парниковый эффект, некоторые за счет обратных связей, а некоторые за счет внешних воздействий. Без двуокиси углерода и других неконденсирующихся парниковых газов водяной пар и облака не смогли бы обеспечить механизмы обратной связи, усиливающие парниковый эффект. Предоставлено: НАСА ГИСС

Предоставлено: НАСА ГИСС

Эксперимент по изменению климата, описанный в Science, был прост по замыслу и концепции — все неконденсирующиеся парниковые газы и аэрозоли были обнулены, а глобальная климатическая модель была запущена во времени, чтобы увидеть, что произойдет с парниковым эффектом. Без устойчивой поддержки со стороны неконденсирующихся парниковых газов парниковый эффект Земли прекратился, поскольку водяной пар быстро выпал из атмосферы, погрузив модель Земли в скованное льдом состояние — четкая демонстрация того, что водяной пар, хотя и обеспечивает 50 процентов общего потепления парниковых газов , действует как процесс обратной связи и как таковой не может сам по себе поддерживать парниковый эффект Земли.

«Наше моделирование климата следует рассматривать как эксперимент в области физики атмосферы, иллюстрирующий проблему причины и следствия, который позволил нам лучше понять механизм действия парникового эффекта Земли и продемонстрировать существующую прямую взаимосвязь. между повышением содержания углекислого газа в атмосфере и повышением глобальной температуры», — сказал Лацис.

между повышением содержания углекислого газа в атмосфере и повышением глобальной температуры», — сказал Лацис.

Исследование связано с геологическими данными, согласно которым уровень углекислого газа колебался примерно от 180 частей на миллион во время ледниковых периодов до примерно 280 частей на миллион во время более теплых межледниковых периодов. Чтобы представить перспективу увеличения глобальной температуры почти на 1 ° C (1,8 ° F) за последнее столетие, было подсчитано, что разница глобальной средней температуры между экстремальными периодами ледникового периода и межледниковья составляет всего около 5 ° C (9).°F).

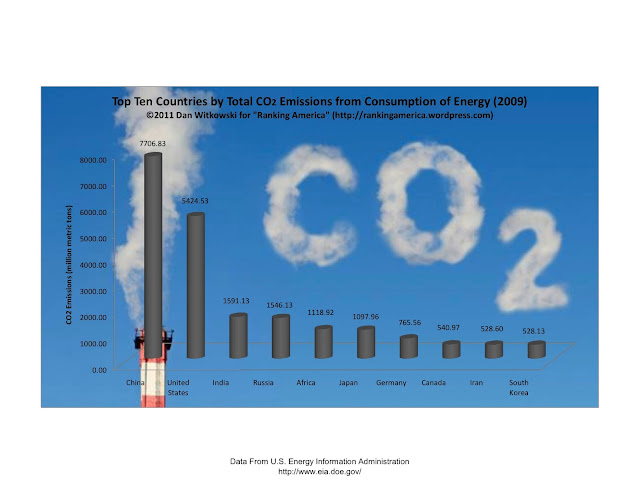

«Когда увеличивается количество углекислого газа, в атмосферу возвращается больше водяного пара. Именно это помогло растопить ледники, которые когда-то покрывали Нью-Йорк», — сказал соавтор Дэвид Ринд из Института космических исследований имени Годдарда НАСА. «Сегодня мы находимся на неизведанной территории, поскольку содержание углекислого газа приближается к 390 частям на миллион в так называемом «супермежледниковом периоде». — сказал Лацис. «Межправительственная группа экспертов по изменению климата полностью задокументировала тот факт, что промышленная деятельность несет ответственность за быстрое повышение уровня углекислого газа в атмосфере и других парниковых газов. Поэтому неудивительно, что глобальное потепление может быть напрямую связано с наблюдаемым увеличением содержания углерода в атмосфере. диоксида и промышленной деятельности человека в целом».

— сказал Лацис. «Межправительственная группа экспертов по изменению климата полностью задокументировала тот факт, что промышленная деятельность несет ответственность за быстрое повышение уровня углекислого газа в атмосфере и других парниковых газов. Поэтому неудивительно, что глобальное потепление может быть напрямую связано с наблюдаемым увеличением содержания углерода в атмосфере. диоксида и промышленной деятельности человека в целом».

Ссылки по теме:

- Научный обзор GISS: термостат, контролирующий температуру Земли

- Научный обзор GISS: Измерение парникового эффекта

- НАСА ГИСС: Эндрю Лацис

- НАСА ГИСС: Дэвид Ринд

- НАСА ГИСС: Гэвин Шмидт

- Подтверждено, что водяной пар является основным фактором изменения климата

Углекислый газ | Центр научного образования

Четыре представления, которые химики используют для двуокиси углерода. В цветных моделях углерод светло-серый, а кислород красный.

Авторы и права: Рэнди Рассел (© NESTA, 2006 г.)

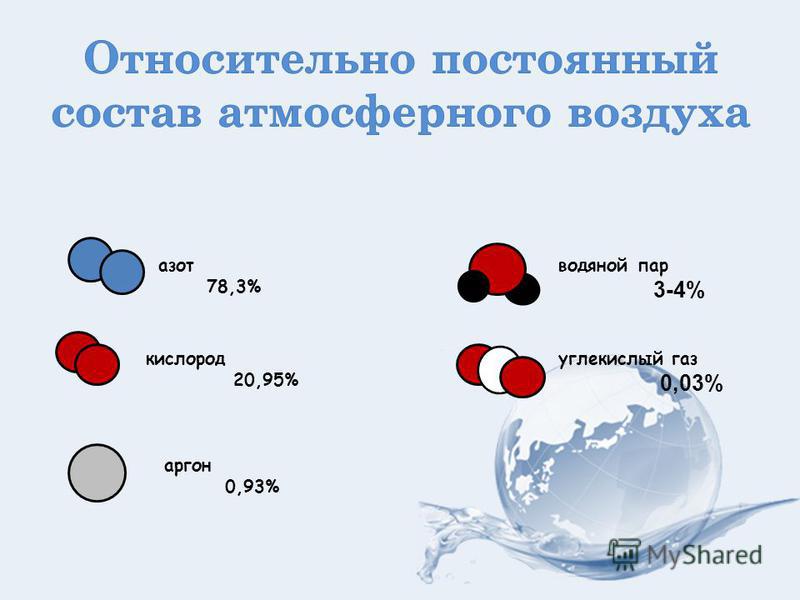

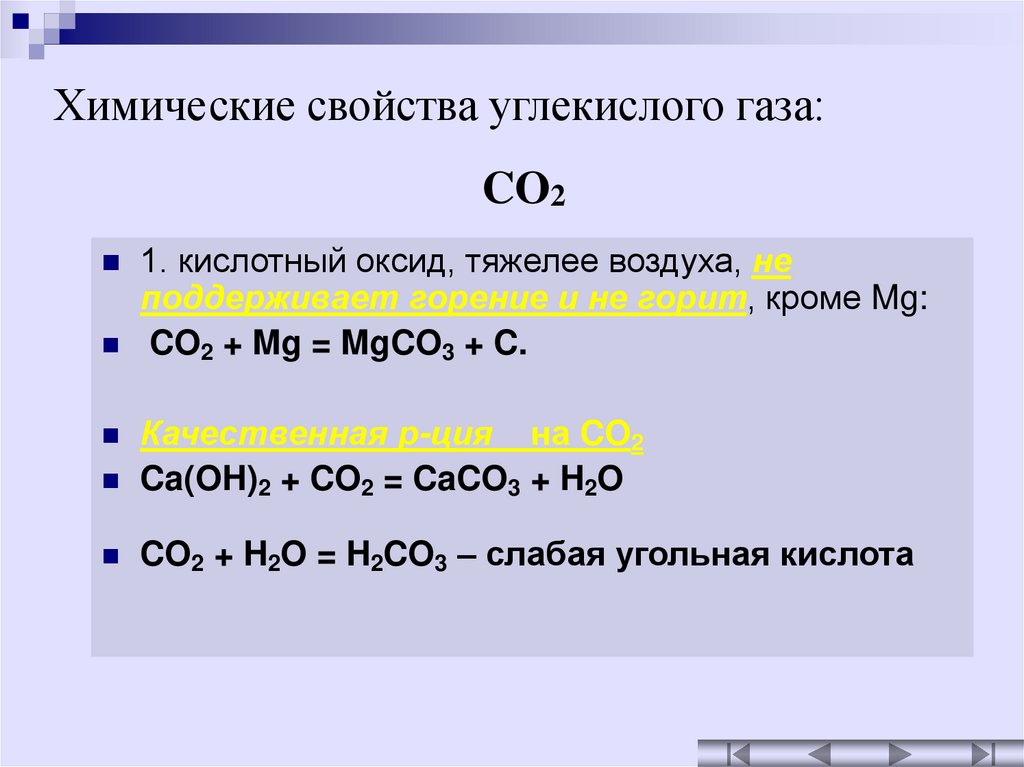

Углекислый газ представляет собой бесцветный негорючий газ при нормальной температуре и давлении. Хотя углекислый газ гораздо менее распространен, чем азот и кислород в атмосфере Земли, он является важным компонентом воздуха нашей планеты. Молекула двуокиси углерода (CO 2 ) состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Углекислый газ является важным парниковым газом, который помогает удерживать тепло в нашей атмосфере. Без него наша планета была бы негостеприимно холодной. Однако увеличение CO 2 концентрация в нашей атмосфере вызывает повышение средней глобальной температуры, нарушая другие аспекты климата Земли.

Углекислый газ является четвертым по распространенности компонентом сухого воздуха. Сегодня его концентрация в атмосфере превышает 400 ppm (частей на миллион). До промышленной деятельности в атмосфере было около 270 частей на миллион. Таким образом, уровень углекислого газа в нашей атмосфере вырос примерно на 40% с начала промышленной революции, которая повышает глобальную температуру.

С 1958 года ученый Чарльз Килинг и другие ученые измеряли количество углекислого газа в атмосфере Гавайев. Годовые колебания содержания углекислого газа связаны с сезонным ростом растений, в то время как общее увеличение содержания углекислого газа в течение многих лет связано со сжиганием ископаемого топлива, вырубкой лесов и производством цемента.

Л.С. Гардинер/ЮКАР

Концентрации углекислого газа в атмосфере существенно менялись на протяжении истории Земли, что оказывало глубокое влияние на климат и жизнь.

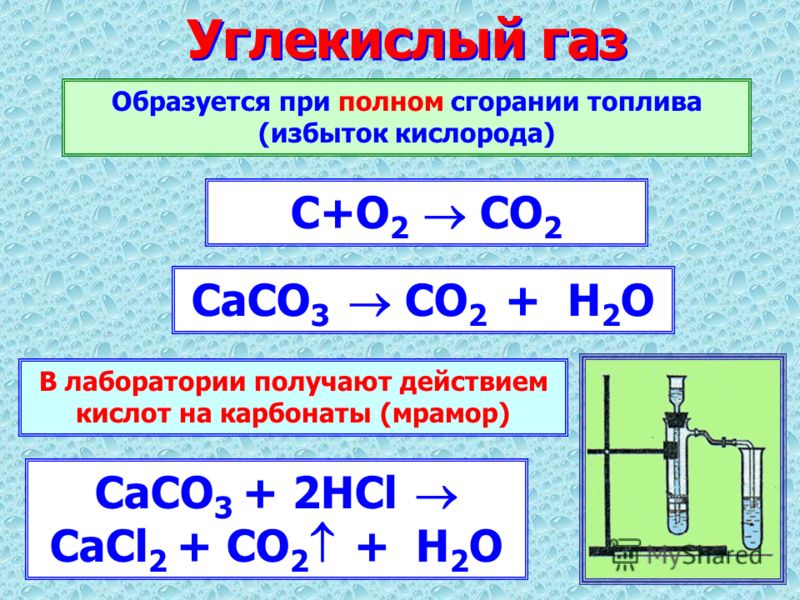

Углекислый газ играет ключевую роль в круговороте углерода на Земле, наборе процессов, в которых углерод циркулирует во многих формах в нашей окружающей среде. Вулканическое выделение газа и лесные пожары являются двумя важными естественными источниками CO 2 в атмосфере Земли. Дыхание, процесс, посредством которого организмы высвобождают энергию из пищи, выделяет углекислый газ. Когда вы выдыхаете, вы выдыхаете углекислый газ (среди других газов). Сгорание, будь то под видом лесных пожаров, в результате подсечно-огневого земледелия или в двигателях внутреннего сгорания, производит углекислый газ.

Сгорание, будь то под видом лесных пожаров, в результате подсечно-огневого земледелия или в двигателях внутреннего сгорания, производит углекислый газ.

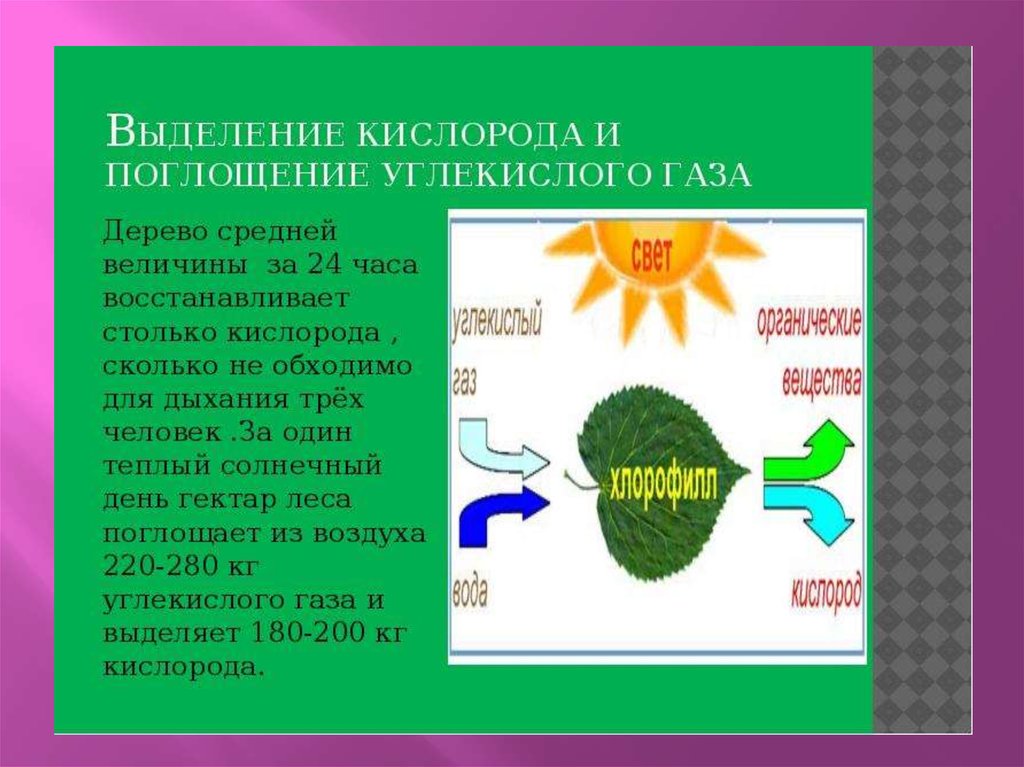

Фотосинтез, биохимический процесс, посредством которого растения и некоторые микробы создают пищу, использует углекислый газ. Фотосинтезирующие организмы объединяют CO 2 и воду (H 2 O) для производства углеводов (таких как сахара) и выделения кислорода в качестве побочного продукта. Таким образом, такие места, как леса и районы океана, которые поддерживают фотосинтезирующие микробы, действуют как массивные «поглотители» углерода, удаляя углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза. Ранняя атмосфера Земли содержала намного больше CO 2 уровни и почти полное отсутствие кислорода; появление фотосинтезирующих организмов привело к увеличению содержания кислорода, что позволило развиться кислорододышащим существам, таким как мы!

При сжигании образуется CO 2 , хотя неполное сгорание из-за ограниченного поступления кислорода или избытка углерода может также привести к образованию монооксида углерода (CO). Угарный газ, опасный загрязнитель, в конечном итоге окисляется до двуокиси углерода.

Угарный газ, опасный загрязнитель, в конечном итоге окисляется до двуокиси углерода.

Небольшие канистры, содержащие углекислый газ под давлением 2 , используются для накачивания велосипедных шин и спасательных жилетов, а также для питания пейнтбольных ружей. «Шипение» газированных напитков обеспечивается углекислым газом. Углекислый газ также выделяется дрожжами во время брожения, придавая пиву пену и делая шампанское игристым. Поскольку он не воспламеняется, CO 2 используется в некоторых огнетушителях. Углекислый газ образует слабую кислоту, называемую угольной кислотой (H 2 CO 3 ), при растворении в воде.

Углекислый газ является наиболее распространенным газом в атмосферах Марса и Венеры. Твердый замороженный углекислый газ называется «сухим льдом». Полярные шапки Марса представляют собой смесь обычного водяного льда и сухого льда. Жидкий CO 2 образуется только при давлении, превышающем примерно в 5 раз атмосферное давление на Земле на уровне моря, поэтому во многих случаях сухой лед не превращается в жидкую форму.