Содержание

Основные экологические проблемы России

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила жителей большинства стран мира уйти на самоизоляцию. И постепенно начали происходить удивительные вещи: в загрязненных каналах Венеции появились дельфины, из лесов Барселоны начали выходить кабаны, почти исчезло облако ядовитого газа, нависшего над промышленными электростанциями Китая, в Нью-Йорке зафиксировали резкое снижение вредных выбросов в атмосферу.

Еще не известно, какие положительные последствия карантина для окружающей среды будут выявлены впоследствии в России, но ясно одно: природа, в отличие от людей, получила возможность вздохнуть свободно, словно именно она спровоцировала появление этого смертельно опасного вируса, чтобы наконец напомнить людям о их губительном воздействии на экологию.

Эпидемия коронавируса в России

В этой статье рассмотрим основные экологические проблемы России и пути их решения, которые необходимо реализовать – без ожидания, когда мир накроет очередная катастрофа.

Загрязнение воздуха

По проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу год назад выяснилось, что лишь 22 % россиян считают, что в России существует такая проблема, как загрязнение воздуха. Между тем, во времена Советского Союза уровень загрязненности воздуха у нас был одним из самых высоких в мире, частично и временно эту проблему решил упадок тяжелой промышленности в 90-х.

По статистике, в России ежегодно от промышленного и транспортного загрязнения атмосферы преждевременно умирают от 80 до 140 тысяч человек, оно становится причиной онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, разрушает озоновый слой, ускоряет глобальное потепление, приводит к сокращению пригодных для возделывания земель, а значит, грозит наступлением всеобщего голода.

Как снизить уровень загрязнения воздуха в России

Если мы не готовы отказаться от промышленности, то, по крайней мере, в силах снизить уровень транспортного загрязнения воздуха: пересесть на велосипеды или хотя бы почаще пользоваться общественным транспортом. Кроме того, увеличивать в городах количество зеленых насаждений, ведь именно они обладают спасительными для атмосферы свойствами:

Кроме того, увеличивать в городах количество зеленых насаждений, ведь именно они обладают спасительными для атмосферы свойствами:

- поглощают углекислый газ;

- выделяют кислород;

- выделяют фитонциды, убивающие болезнетворные микробы;

- выделяют влагу, снижая тем самым температуру воздуха;

- снижают количество окислов азота и микроскопических твердых частиц, выделяемых транспортом.

Так выглядит Нижний Тагил на рассвете

Вырубка лесов

Россияне вырубку лесов вообще не называют среди значимых экологических проблем нашей страны. А ведь она тоже является одной из наиболее острых, особенно на Дальнем Востоке, где браконьеры вырубают ценные породы деревьев.

Последствия неконтролируемой вырубки лесов:

- нанесение вреда многим экосистемам;

- вытеснение птиц и животных из их ареалов;

- увеличение парникового эффекта;

- нарушение круговорота воды;

- разрушение верхних слоев почвы.

К сожалению, взывать к совести и здравому смыслу браконьеров – бесполезно, а вот ужесточить на законодательном уровне штрафные санкции за незаконную вырубку наше государство может и должно.

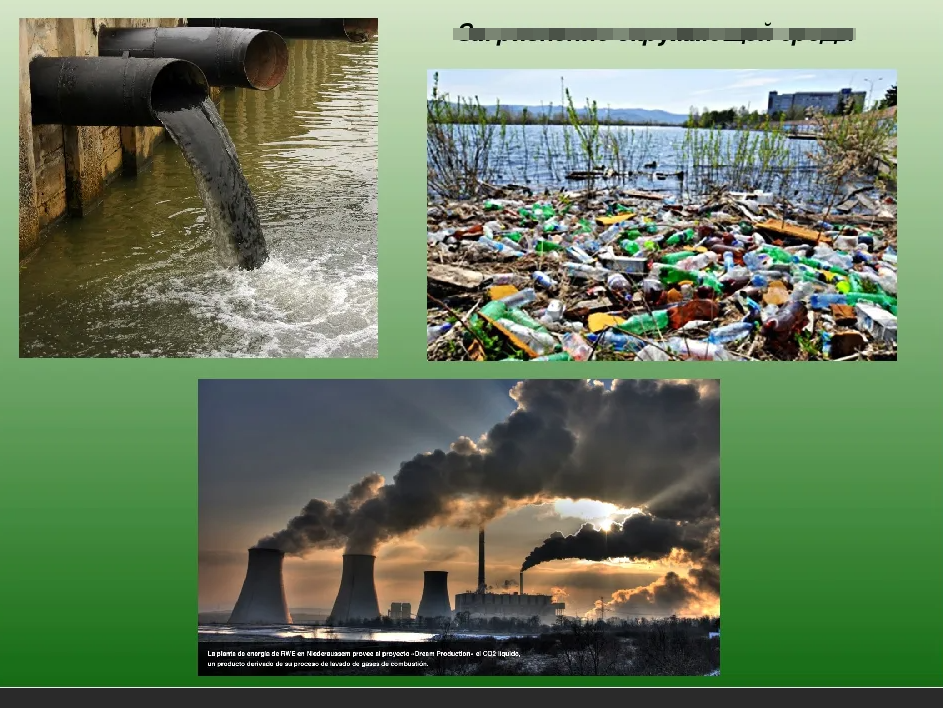

Загрязнение воды и водоемов

Россияне, ежедневно сталкиваясь с ржавой водой из-под крана, считают эту проблему одной из самых острых, при этом не многие знают, каковы на самом деле масштабы катастрофы.

Тысячи тонн отходов химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также продукты жизнедеятельности человека, попадая в реки и озера, приводят к следующим последствиям:

- загрязнение водоемов;

- уничтожение многих видов флоры и фауны;

- отравление грунтовых вод.

Это лишь минимальный ущерб. Вода не просто теряет свои питьевые качества, она становится непригодной даже для технического использования, из-за загрязненной воды у людей наблюдается резкий рост онкологических заболеваний и патологий желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, спутниковые исследования выявили большое количество опасных нефтепродуктов в российских морях, самым загрязненным оказался один из участков Финского залива.

Пути выхода из проблемы – это жесткий контроль над нефтеналивными судами, обновление и усовершенствование очистных сооружений, изменение технологии переработки и утилизации отходов промышленности.

Сверхтоксичные водоросли Финского залива разрастаются из-за изменения экологической обстановки

Бытовые отходы

По мнению россиян, проблема бытовых отходов тоже весьма острая для России – скорее всего, лишь потому, что, выходя на шашлыки в ближайший парк и отправляясь позагорать-поплавать на водоем, они с удивлением обнаруживают мусор, валяющийся на каждом шагу. И опять же это лишь вершина айсберга.

В России о реформе, связанной с мусором, слышали лишь 74 % опрошенных, но лишь четвертая часть действительно осведомлена. Некоторые считают даже, что сортировка мусора – это лишь очередная попытка управляющих компаний повысить тарифы на ЖКХ.

Во всем мире с каждым годом увеличивается рост бытовых отходов, соответственно – растет количество свалок. И если в странах ЕС до 60 % отходов утилизируется, то в России эта цифра составляет лишь 2–3 %.

В 2019 году 3 февраля по нашей стране прокатился бум протестов, связанных с организацией мусорных свалок и полигонов бытовых отходов, а также возведением мусоросжигательных заводов рядом с населенными пунктами. Кажется, эта проблема всерьез задела россиян за живое. Или это только кажется?

Помимо бытовых отходов, существуют еще и медицинские. В связи с несовершенством законодательства и низкой осведомленностью граждан эти 2 различных вида часто сводят в один. Между тем, разница между бытовыми и медицинскими отходами не просто значительна, медицинские отходы несут огромную опасность для эпидемиологической и экологической ситуации при их неправильном хранении, транспортировке и утилизации. И если ЛПУ при нарушении правил обращения медотходов грозят штрафные санкции, то обычные граждане понятия не имеют, что нельзя наравне с бытовыми отходами выбрасывать в мусорный бак использованные после инъекций шприцы, лекарства с просроченным сроком годности…

Что можно сделать:

- отправлять на вторичную переработку большую часть твердых бытовых отходов;

- информировать граждан, как правильно выбрасывать медицинские препараты;

- уничтожать несанкционированные свалки;

- обеззараживать и утилизировать опасные медицинские отходы.

Ну и, конечно же, не надо мусорить, следует тщательно сортировать отходы, прежде чем отправлять их в мусорный бак, особенно если речь идет о просроченных лекарствах.

Радиоактивное загрязнение

Менталитет россиян говорит сам за себя: пока проблема не коснется нас напрямую, ее никто не замечает. Так, о проблеме радиоактивного загрязнения впервые заговорили лишь после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда, в ее результате, только среди ликвидаторов аварии умерли десятки тысяч человек, были зафиксированы 10 тысяч случаев врожденных уродств у младенцев и примерно столько же внезапных случаев рака щитовидки у взрослых, находящихся в непосредственной близости от зараженной территории, из сельхозоборота было выведено около 5 млн га земель – и это все лишь по приблизительным подсчетам.

В настоящее время на российских атомных электростанциях постоянно работает 31 ядерный реактор, около 50 кораблей с атомной силовой установкой числятся в составе ВМФ России. Специалисты предупреждают: многие из атомных электростанций уже отработали положенные им сроки и нуждаются в современном оборудовании. В противном случае нас ожидает вторая чернобыльская авария.

Специалисты предупреждают: многие из атомных электростанций уже отработали положенные им сроки и нуждаются в современном оборудовании. В противном случае нас ожидает вторая чернобыльская авария.

Уничтожение заповедных зон и браконьерство

Несмотря на то, что на территории России функционируют более ста природоохранных зон и заповедников, проблема браконьерства продолжает оставаться среди основных. На грани вымирания находятся амурский тигр, снежный барс, белый медведь, кавказский леопард, зубр, морж, дикий северный олень и многие другие виды животных, многие виды лососевых и других рыб.

Браконьеры убивают их не ради того, чтобы семью прокормить. Это не охота, это убийство ради наживы. Убитых животных вывозят за границу нелегальным экспортом, где их реализуют в виде одежды, лекарств или украшений.

Усилить контроль над природоохранными зонами, ужесточить штрафные санкции за браконьерство – это единственные, но крайне важные меры для избавления от данной экологической проблемы.

Браконьеры слова «быть ближе к природе» понимают слишком буквально

Сегодня наш мир в очередной раз оказался на грани катастрофы, и все мы в очередной раз смогли убедиться, что все зависит только от нас самих – не только для спасения самих себя, но и всей нашей планеты.

Теперь СМИ: сайт «Экология России» – нацпроектэкология РФ» стал сетевым изданием

Экология

1 октября 2020

Появление сетевого издания «Экология России» – нацпроектэкология РФ» стало ответом на запрос современного общества получать больше качественной информации об экологии.

Согласно данным ВЦИОМ, экологические проблемы входят в пятерку наиболее важных тем, интересующих россиян. Загрязнение воздуха от предприятий, обмеление рек, выхлопы машин и несовершенство системы переработки мусора – об этих вопросах, по статистике, каждый день задумывается каждый десятый житель страны.

Начало «зеленым» переменам в России положил Год экологии – 2017. В 2019 году задачей интернет-платформы нацпроектэкология.рф было информировать общество о том, как идет реализация экологических программ. Но совсем скоро стало понятно, что не только сухие цифры интересуют аудиторию, но и компетентные мнения экспертов, зарубежный опыт в решении экологических проблем, уникальное видео диких уголков природы, любопытные факты. Менее чем за год интернет-платформа превратилась в полноценное издание и проектную площадку с онлайн-кинотеатром, трансляцией вебинаров, акциями в поддержку окружающей среды.

Чтобы ответить на самые важные эковопросы, сетевое издание «Экология России» – нацпроектэкология РФ» собирал пул профессиональных экспертов. Свое слово на страницах издания получат и популярные блогеры. А еще новый экосайт – это сборник полезных лайфхаков, как сделать нашу жизнь экологичнее. В планах сетевого издания – создание мультимедийного контента, объединяющего текст и визуальную информацию.

Новые возможности сделают работу ресурса более профессиональной и динамичной.

«Сейчас в России наблюдается дефицит экологических СМИ. Это связано с тем, что это некоммерческая тема, сделать на ней деньги достаточно трудно. Поэтому появление нового экологического СМИ – это безусловно, хорошая новость, – поздравил коллег руководитель направления «Экология» портала «Будущее России. Национальные проекты» (информационное агентство ТАСС) Игорь Ермаченков. – При этом такая журналистика очень востребована. В России реализуется нацпроект «Экология». Важная задача СМИ в этом процессе – быть посредником между обществом и властью».

«Рассказывайте о сложном и важном простыми словами, – дала напутствие редакции портала «Экология России» – нацпроектэкология РФ» главный редактор телеканала «Живая планета» Мария Моргун. – Помимо достоверных данных о текущей ситуации в любом из регионов, мне бы очень хотелось получать больше информации о том, чем я – обычный человек – в повседневной жизни могу помогать экологии. Например, куда утилизировать свои использованные маски и перчатки в пандемию, или куда сдавать одежду для переработки».

– Помимо достоверных данных о текущей ситуации в любом из регионов, мне бы очень хотелось получать больше информации о том, чем я – обычный человек – в повседневной жизни могу помогать экологии. Например, куда утилизировать свои использованные маски и перчатки в пандемию, или куда сдавать одежду для переработки».

Роль экологической журналистики – донести до обывателя информацию о состоянии окружающей среды в своем регионе, в стране и в мире. Грамотное освещение этих вопросов ведет к повышению осведомленности, что, в конечном счете, стимулирует каждого человека действовать на благо окружающей его среды. Большую роль в этом играют экоСМИ, считает travel-блогер Павел Макаров.

«Экологическая культура на Западе пока выше, чем в России. Но надо отметить, что уровень сознания россиян в этом вопросе тоже повышается. Я заметил это в путешествиях по Камчатке и Байкалу. Люди все чаще убирают за собой, появляются утилитарные программы – когда тебе выдают пустые мешки и ты собираешь в них мусор. Даже местные дети, у которых в голове была укоренившаяся установка стать охотниками, рыболовами, теперь говорят, что хотят работать на сохранение того же Байкала. И эту тенденцию надо поддерживать, в том числе, и посредством новых экоСМИ».

Даже местные дети, у которых в голове была укоренившаяся установка стать охотниками, рыболовами, теперь говорят, что хотят работать на сохранение того же Байкала. И эту тенденцию надо поддерживать, в том числе, и посредством новых экоСМИ».

Осознанное отношение к природе сегодня создает глобальные тренды: потребительские, индустриальные, идеологические. Благодаря им мир уже меняется на наших глазах. Как именно – узнайте первыми на сайте «Экология России» – нацпроектэкология РФ».

Поделиться:

Читайте также

Технологии

Житель Якутии строит дом из прессованной соломы

Отходы

У приложения «Экологический инспектор» первая тысяча пользователей!

Главное

Биоразнообразие

Уже 2 500 мертвых тюленей найдено на берегу Каспийского моря

Биоразнообразие

Экология

Около 700 тюленей, большинство из которых беременные, погибли на Каспии

Экономический рост и экологическая безопасность в России

«Идеология в России состоит в том, что охрана окружающей среды — дело только богатых стран, а когда Россия разбогатеет, придет время решать экологические проблемы», — заявил Алексей Яблоков, президент Центра Экологическая политика России, Москва, на семинаре 16 марта 2005 г. в Институте Кеннана. К Яблокову присоединился Д.Дж. Петерсона, старшего политолога Rand Corporation, в обсуждении экологических проблем, с которыми сталкивается Россия, и способов решения этих проблем, способствуя экономическому росту. Оба выступавших согласились с тем, что можно и нужно что-то сделать для решения серьезных экологических проблем России, но они выразили обеспокоенность тем, что защита окружающей среды будет затруднена в контексте нынешних политических условий в России.

в Институте Кеннана. К Яблокову присоединился Д.Дж. Петерсона, старшего политолога Rand Corporation, в обсуждении экологических проблем, с которыми сталкивается Россия, и способов решения этих проблем, способствуя экономическому росту. Оба выступавших согласились с тем, что можно и нужно что-то сделать для решения серьезных экологических проблем России, но они выразили обеспокоенность тем, что защита окружающей среды будет затруднена в контексте нынешних политических условий в России.

Яблоков объяснил, что улучшение состояния окружающей среды было одной из основных целей демократического движения в СССР. Однако он утверждал, что вместо демократии и лучшей жизни россияне теперь сталкиваются с большим количеством экологических проблем, чем когда-либо прежде, испытывают сокращение продолжительности жизни и сталкиваются с ремилитаризирующимся, авторитарным государством. Многие в правительстве, а также в обществе считают, что Россия должна развивать свою экономику за счет добычи природных ресурсов, прежде чем беспокоиться об экологической безопасности. Яблоков предупредил, что продвигаемый Кремлем «грязный экономический рост» ежегодно приводит к гибели 300–350 000 человек.

Яблоков предупредил, что продвигаемый Кремлем «грязный экономический рост» ежегодно приводит к гибели 300–350 000 человек.

Экологические проблемы России включают загрязнение воды и воздуха, радиоактивное заражение, загрязнение в результате ее космической программы, промышленное загрязнение, утечки из нефте- и газопроводов и сокращение биоразнообразия, сказал Яблоков. Как и советское правительство до этого, утверждал он, российское правительство пытается помешать освещению экологических проблем в средствах массовой информации и преследует, а иногда и заключает в тюрьму активистов-экологов. Яблоков объявил, что многие российские экологические организации решили создать новую Зеленую партию для решения экологических проблем, на которые нынешнее правительство не пойдет. Он утверждал, что необходимо демонстрировать гражданам России связь между здоровьем и окружающей средой, бороться за экологические права человека.

Петерсон согласился с тем, что российское правительство мало что делает для решения экологических проблем. Он предупредил, что удушение дебатов и ограничение информации ведут к эрозии политического процесса в России. В результате администрация Путина борется с реформами, касающимися социальных пособий, вооруженных сил, приватизации земли и других неотложных проблемных областей, многие из которых окажут значительное влияние на окружающую среду. Все политики хотят способствовать экономическому развитию, продолжил Петерсон, но без продуманного процесса и без сдержек и противовесов экономическая политика России будет направлена на экономическое развитие любой ценой.

Он предупредил, что удушение дебатов и ограничение информации ведут к эрозии политического процесса в России. В результате администрация Путина борется с реформами, касающимися социальных пособий, вооруженных сил, приватизации земли и других неотложных проблемных областей, многие из которых окажут значительное влияние на окружающую среду. Все политики хотят способствовать экономическому развитию, продолжил Петерсон, но без продуманного процесса и без сдержек и противовесов экономическая политика России будет направлена на экономическое развитие любой ценой.

Петерсон заметил, что Россия в целом, поддерживаемая высокими ценами на нефть, похоже, избегает реформ и таким образом изолируется от глобального мейнстрима. В результате, продолжил он, «Россия голодает по тому, что, по ее словам, она хочет, а именно по высокотехнологичным отраслям с высокой добавленной стоимостью, основанным на знаниях. инвестиционного климата». Еще один способ самоизоляции России — ее враждебность к иностранным идеям. По словам Петерсона, многие люди считают, что Россия чем-то отличается и должна следовать другим правилам. По словам Петерсона, правительство и промышленность Китая, напротив, больше заинтересованы в адаптации «лучших практик» из-за границы, в том числе тех, которые приносят пользу окружающей среде.

По словам Петерсона, многие люди считают, что Россия чем-то отличается и должна следовать другим правилам. По словам Петерсона, правительство и промышленность Китая, напротив, больше заинтересованы в адаптации «лучших практик» из-за границы, в том числе тех, которые приносят пользу окружающей среде.

Российское общество в целом не очень восприимчиво к экологическим проблемам. Петерсон отметил, что в Америке экологическое движение возникло отчасти из-за эмоционального патриотизма, направленного на сохранение национальных сокровищ и достопримечательностей. В России, напротив, экологов часто успешно изображают противниками прогресса или предателями государства.

Петерсон утверждал, что, хотя Россия, возможно, присоединилась к Киотскому протоколу в качестве циничной тактики, чтобы облегчить свое вступление в ВТО, ее вступление, тем не менее, дает возможность стимулировать более чистое экономическое развитие в России. По мере реструктуризации российской экономики старые, менее эффективные предприятия реструктурируются или закрываются. По мере роста других, более успешных российских компаний, они инвестируют в более эффективные технологии. И по мере того, как российские компании все больше интегрируются в глобальную экономику, будь то через торговлю или прямые иностранные инвестиции, они все чаще будут вынуждены соответствовать глобальным экологическим стандартам и в то же время повышать производительность, чтобы конкурировать. Членство России в Киотском протоколе станет важным инструментом, который побудит российское правительство и бизнес-сообщество принять изменения, которые потребуются в связи с этими новыми стандартами.

По мере роста других, более успешных российских компаний, они инвестируют в более эффективные технологии. И по мере того, как российские компании все больше интегрируются в глобальную экономику, будь то через торговлю или прямые иностранные инвестиции, они все чаще будут вынуждены соответствовать глобальным экологическим стандартам и в то же время повышать производительность, чтобы конкурировать. Членство России в Киотском протоколе станет важным инструментом, который побудит российское правительство и бизнес-сообщество принять изменения, которые потребуются в связи с этими новыми стандартами.

Петерсон считает, что СМИ и неправительственные организации должны продолжать свою работу по обеспечению экологической безопасности. «Несмотря на то, что мы стали свидетелями давления на средства массовой информации, — сказал Петерсон, — все еще есть возможности донести информацию. Вы все еще можете говорить об окружающей среде многими важными способами». Также важно продолжать международный обмен информацией об окружающей среде, заключает Петерсон, чтобы «при изменении политической ситуации в России, при смене режима, когда возникнет желание рассматривать окружающую среду как нечто, на чем необходимо сосредоточить внимание». , аналитические возможности и данные будут там, чтобы Россия могла двигаться вперед».

, аналитические возможности и данные будут там, чтобы Россия могла двигаться вперед».

Экологическая активность в России: стратегии и перспективы

3 марта 2021 г.

Несмотря на растущее давление на активистов гражданского общества и лидеров оппозиции, в России растет массовая экологическая активность. Как эти движения развивались и адаптировались? Какие формы они принимают сейчас? А какое будущее у экологического активизма в России?

В последние годы наблюдается рост экологической сознательности в регионах России, как по данным опросов, так и по количеству наблюдаемых протестных движений и кампаний. (Хорошую карту таких протестов можно найти на краудсорсинговой платформе Activatica.) Эти кампании направлены на решение региональных, местных или гиперлокальных проблем и решение ряда проблем: предприятия, загрязняющие окружающую среду, новые и потенциально опасные заводы и отходы. мусоросжигательных заводов, расширение угольных шахт, отсутствие доступа к достоверным данным о загрязнении окружающей среды, уничтожение зеленых насаждений в городских районах, незаконные рубки и загрязнение воды.

Этому растущему экологическому сознанию и активности способствует ряд факторов. Во-первых, международная «зеленая» повестка выдвинула экологические проблемы на передний план внутренних политических, общественных и медийных дискуссий. Исследования все чаще указывают на связь между высоким уровнем доходов и экологическим сознанием (даже несмотря на то, что рост потребления высокооплачиваемых людей увеличивает их углеродный след). Хотя реальные располагаемые доходы россиян в основном снизились с 2014 года, ВВП страны с 2000 года почти удвоился. Теперь россияне считают «нормальным» заботиться об экологических проблемах, требовать доступ к экологическим данным и беспокоиться о потенциальном здоровье. опасности от загрязнения окружающей среды.

Действительно, 35 процентов россиян готовы принять участие в экологических акциях протеста, по данным опроса, проведенного рядом социологических центров осенью 2020 года, особенно обеспокоены промышленным загрязнением воды, незаконными рубками, незаконными или неуправляемыми свалками отходов. и загрязнение городских вод. Другое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВСИОМ), опубликованное в августе 2020 года, показало, что каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических проблемах во время пандемии из-за общего повышенного внимания к здоровью. Левада-центр, независимый опрос общественного мнения, обнаружил, что 84 процента россиян обеспокоены экологическими проблемами; из них 25 процентов выразили наибольшую озабоченность по поводу загрязнения воздуха, 15 процентов — загрязнения воды и 11 процентов — обращения с отходами.

и загрязнение городских вод. Другое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВСИОМ), опубликованное в августе 2020 года, показало, что каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических проблемах во время пандемии из-за общего повышенного внимания к здоровью. Левада-центр, независимый опрос общественного мнения, обнаружил, что 84 процента россиян обеспокоены экологическими проблемами; из них 25 процентов выразили наибольшую озабоченность по поводу загрязнения воздуха, 15 процентов — загрязнения воды и 11 процентов — обращения с отходами.

Этот рост экологической осведомленности в России совпал с растущим беспокойством по поводу того, что местные природные ресурсы — «наша земля» и «наши леса» — эксплуатируются или плохо управляются транснациональными или отечественными компаниями, и что прибыль от этих ресурсов уносится в Москву или иностранные капиталы в ущерб местным сообществам. В этом смысле повышенное экологическое сознание смешивается с традиционным для России культурным и политическим разделением между центром и регионами и растущим региональным неравенством.

Ландшафт экологического активизма в России более изменчив и децентрализован, чем на Западе, но он вырос. Новые экологические группы в России носят неформальный характер и часто не регистрируются в качестве неправительственных организаций (НПО). Скорее, они возникают вокруг конкретной проблемы и часто исчезают после ее решения, лишь изредка превращаясь в более крупную и постоянную ассоциацию. Несмотря на свои неформальные структуры, многим из этих новых групп гражданского общества удалось привлечь впечатляющий уровень общественного внимания и поддержки, умело используя как традиционные, так и новые средства массовой информации и наращивая потенциал и структуры вовлечения с помощью онлайн-инструментов. Одним из примеров является успешная кампания вокруг поселка Шиес в Архангельской области на севере России, где местные активисты в течение нескольких месяцев поддерживали лагерь, чтобы заблокировать строительство полигона для бытовых отходов из Москвы.

Эти массовые движения и группы вызывают различные реакции со стороны государственных органов. Некоторых терпят и даже вовлекают в политический процесс (например, «официально» приглашают в консультативные советы). Иногда эти кампании также приводят к реальным изменениям. Так было в Башкирии, где недавние протесты против добычи известняка на склоне холма, который местные жители считали священным, привели к отмене проекта.

Некоторых терпят и даже вовлекают в политический процесс (например, «официально» приглашают в консультативные советы). Иногда эти кампании также приводят к реальным изменениям. Так было в Башкирии, где недавние протесты против добычи известняка на склоне холма, который местные жители считали священным, привели к отмене проекта.

Однако чаще кампании упираются в политические реалии, приводя к преследованию активистов и даже физическим угрозам и оскорблениям в их адрес со стороны государственных структур, часто от имени частной компании. В качестве примера можно привести преследование активистов из Воронежской области за борьбу с планами разведки меди и никеля на сельскохозяйственных землях, хотя эти планы были приостановлены. В недавнем отчете Российского социально-экологического союза подчеркивается 169эпизоды давления на 450 экоактивистов в 26 регионах России в 2020 году. Один активист убит, 15 ранены или повреждено имущество, против экоактивистов возбуждено 14 уголовных и 264 административных дела. «Большинство случаев давления на экоактивистов связано с добычей природных ресурсов, обращением с отходами, загрязняющими производствами и строительными проектами», — говорится в отчете.

«Большинство случаев давления на экоактивистов связано с добычей природных ресурсов, обращением с отходами, загрязняющими производствами и строительными проектами», — говорится в отчете.

Виды активности

Экологический активизм в России можно разделить на несколько категорий.

Группы протеста

Первая категория, как правило, работает в краткосрочных кампаниях, направленных против местного источника загрязнения (например, фабрики или мусоросжигательного завода) или против планов по созданию новой инфраструктуры на существующих зеленых насаждениях, особенно в городских районах. Участниками этой категории, как правило, являются жители региона или района, которые организуются через социальные сети, а затем распадаются, как только их дело решается. Иногда эти группы образуют сети или ассоциации, основанные на общих интересах и делах, например, Зеленая коалиция Санкт-Петербурга, целью которой является объединение всех общественных групп, борющихся против сноса парков и зеленых зон, или Ассоциация экогрупп Москвы. и Московская область

и Московская область

Массовые экологические группы

Второй тип групп, как правило, сосредоточен на вопросах, которые отсутствуют в повестке дня правительства: переработка отходов, устойчивое или этичное потребление, озеленение городов и многое другое. Примером может служить движение «Раздельный сбор» («Отдельный отбор»), создавшее систему пунктов утилизации во многих городах России. Эти типы групп редко участвуют в акциях протеста и, как правило, сосредотачивают свою энергию и ресурсы на лоббировании и привлечении широкой общественности через традиционные и социальные сети.

Органы охраны окружающей среды

Третий жанр экологической активности в России направлен на общественный контроль и контроль за экологической и городской политикой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, включая реализацию проектов и расходование государственных средств. Наблюдательные органы могут также предоставлять альтернативные оценки данных об окружающей среде (особенно когда данные недоступны или ненадежны) или инициировать кампании за доступ к данным об окружающей среде, требуя прозрачности и подотчетности. Примеры здесь включают инициативы широких масс по созданию альтернативного общественного мониторинга загрязнения воздуха в Красноярске, Челябинске и Москве.

Примеры здесь включают инициативы широких масс по созданию альтернативного общественного мониторинга загрязнения воздуха в Красноярске, Челябинске и Москве.

Тактика

Активисты также используют различные тактики для достижения своих целей.

Социальные сети и информационные технологии

Платформы социальных сетей, включая VK, Facebook, WhatsApp и все чаще Telegram, являются источником жизненной силы новых экологических групп. Они используются для сообщения новостей и предоставления обновленной информации о мероприятиях и достижениях, публикации статистики, мобилизации общественной поддержки и повышения осведомленности о цели кампании. Ряд активистов экологических кампаний также запустили свои собственные личные блоги, которые действуют как самостоятельные источники средств массовой информации, предлагающие личные взгляды на последние изменения в законодательстве и синхронизирующие обновления и новости кампании. Анна Гаркуша из Раздельного Сбора, например, ведет популярный блог о политике переработки и отходов.

Еще одной отличительной чертой новой волны экологических движений в России является использование информационных технологий и инструментов данных с открытым исходным кодом, включая картографирование, организованные хакатоны и веб-платформы, приложения и другие удобные интерфейсы, которые способствуют более широкому общению и повышению привлечение широкой общественности. Несколько экологических групп тесно сотрудничают с экспертами или активистами из технологической отрасли. Интересным примером здесь является Теплица социальных технологий («Теплица социальных технологий»), ресурсный центр НПО, который помогает группам активистов лучше использовать онлайн-технологии, цифровые инструменты и решения в своей работе и кампаниях.

Взаимодействие с органами власти

Хотя гражданские группы сталкиваются с растущим давлением в России, существует множество примеров экологических НПО и активистов, работающих через более формальные каналы для достижения своих политических целей. Например, ежегодный Российский гражданский форум в Москве предоставляет возможность представителям авторитетных экологических НПО и новых экологических групп попытаться координировать свои действия друг с другом и согласовать свои позиции по вопросам экологической политики. Кроме того, ежегодная конференция Российского социально-экологического союза собирает представителей российских групп гражданского общества (как зарегистрированных, так и массовых), занимающихся вопросами энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, для выработки позиций в поддержку или против международной и российской климатической политики. Эти точки зрения позже доводятся до сведения российских лиц, принимающих решения по политике в области изменения климата, и до международного сообщества на климатических конференциях ООН.

Например, ежегодный Российский гражданский форум в Москве предоставляет возможность представителям авторитетных экологических НПО и новых экологических групп попытаться координировать свои действия друг с другом и согласовать свои позиции по вопросам экологической политики. Кроме того, ежегодная конференция Российского социально-экологического союза собирает представителей российских групп гражданского общества (как зарегистрированных, так и массовых), занимающихся вопросами энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, для выработки позиций в поддержку или против международной и российской климатической политики. Эти точки зрения позже доводятся до сведения российских лиц, принимающих решения по политике в области изменения климата, и до международного сообщества на климатических конференциях ООН.

Однако продуктивное взаимодействие с властями не всегда политически целесообразно, особенно когда объект протеста касается инвестиционного проекта или коррупционной схемы с участием как местных властей, так и компаний. Здесь тоже нет установленных правил. Граждане могут организовывать акции протеста и пытаться привлечь внимание региональных или федеральных властей через СМИ и массовую мобилизацию; обращаться в суды при поддержке профессиональных юристов, многие из которых также поддерживаются такими НПО, как «Беллона» или «Гринпис»; вступить в диалог с местными властями через общественную палату или аналогичные структуры; или комбинируйте эти тактики, чтобы усилить давление на нескольких уровнях. В некоторых случаях активистов преследуют региональные власти и вынуждают покинуть регион (и даже страну).

Здесь тоже нет установленных правил. Граждане могут организовывать акции протеста и пытаться привлечь внимание региональных или федеральных властей через СМИ и массовую мобилизацию; обращаться в суды при поддержке профессиональных юристов, многие из которых также поддерживаются такими НПО, как «Беллона» или «Гринпис»; вступить в диалог с местными властями через общественную палату или аналогичные структуры; или комбинируйте эти тактики, чтобы усилить давление на нескольких уровнях. В некоторых случаях активистов преследуют региональные власти и вынуждают покинуть регион (и даже страну).

Региональные власти должны соблюдать тонкую грань между эффективным решением экологических проблем и недопущением жесткого преследования активистов или подавления общественного мнения, которые потенциально могут нанести ущерб их репутации. Действительно, ряд губернаторов потеряли свои посты в результате масштабных экологических протестов, с которыми они не смогли должным образом справиться, по крайней мере, с точки зрения Москвы. Имея это в виду, некоторые губернаторы более склонны инициировать диалог с местными активистами, чтобы избежать эскалации.

Имея это в виду, некоторые губернаторы более склонны инициировать диалог с местными активистами, чтобы избежать эскалации.

Финансирование

В целом ландшафт экологической активности в России становится более децентрализованным и менее формальным. Растущее число новых групп и движений предпочитают оставаться незарегистрированными организациями — без офиса, без штатного персонала и с небольшим или вообще без бюджета — по целому ряду политических и социальных причин. Во-первых, репрессивное законодательство об иностранных агентах повысило ставки для существующих НПО, которые получают часть своего финансирования из-за пределов России; все чаще новые экологические группы в России стараются избегать любого прямого финансирования из-за рубежа. Во-вторых, новые группы пытаются упреждающе избегать давления со стороны властей в виде налоговых проверок, санитарно-пожарных проверок, которые могут привести к судебным искам, штрафам и даже закрытию. В-третьих, обходя типичные организационные или фундаментальные структуры, эти группы также могут претендовать на то, что они ближе к земле и больше связаны с непосредственными интересами и заботами местных сообществ, работая над локальными, а не глобальными проблемами. Все чаще и чаще активизм принимает форму краудфандинговых кампаний или частных пожертвований только в попытке оставаться прозрачным для доноров и подотчетным избирателям.

Все чаще и чаще активизм принимает форму краудфандинговых кампаний или частных пожертвований только в попытке оставаться прозрачным для доноров и подотчетным избирателям.

Глобальные перемещения

Несмотря на то, что активистские структуры стали более локальными и децентрализованными, молодежная климатическая активность в России за последние два года начала набирать обороты, отчасти благодаря глобальным движениям «Пятницы за наше будущее» (FFF) и «Восстание вымирания». Первый молодежный климатический протест в России прошел в марте 2019 года, и FFF существовала в цифровом формате на протяжении всей пандемии, организуя онлайн-протесты и формируя политические позиции.

Хотя эти молодежные группы являются частью глобального движения, они пытались сформулировать конкретную повестку дня для России и применить глобальную климатическую риторику к местным экологическим кампаниям. Эти группы сочетают в себе опыт, знания и технологии российской экологической традиции, отточенные в борьбе с новой угольной и газовой инфраструктурой и привлечением к ответственности за разливы нефти и неэффективное управление свалками, и язык мировой молодежи, подчеркивающий неустойчивое экономическое и социальное развитие и призывающий для крупных политических реформ в секторах энергетики, отходов и транспорта. Однако иногда эти структурные требования могут показаться слишком радикальными и нереалистичными для некоторых из наиболее авторитетных российских зеленых групп.

Однако иногда эти структурные требования могут показаться слишком радикальными и нереалистичными для некоторых из наиболее авторитетных российских зеленых групп.

Принципы успешной деятельности

Прошлый и текущий опыт массовых движений иллюстрирует основу для последующих кампаний. Для успеха движения экологических активистов в России необходимо наличие ряда факторов:

- Кампания должна быть действительно локальной, с ограниченной иностранной поддержкой (что будет описано и пропагандироваться как «вмешательство» и привести к обвинениям в причастности «иностранного агента», что может испортить репутацию кампании или ее лидеров).

- Дело должно иметь широкую общественную поддержку (включая людей, желающих и готовых вкладывать свое время и деньги в дело).

- Дело должно быть поддержано экспертным сообществом. Поднять проблему на федеральный уровень может поддержка со стороны российского Гринписа и WWF России, а также других экспертных центров, юристов-экологов, зарегистрированных НПО, аналитических центров и ученых.

- Необходимо провести профессиональную кампанию в СМИ и социальных сетях для создания сети доверенных сторонников по всей стране.

- Кампании нужны страстные и смелые лидеры, готовые посвятить свое время и энергию значительному количеству времени.

Будущее экологической активности в России

Развитие экологического и климатического активизма в России постепенно меняет политический и общественный ландшафт. «Зеленые» темы приобретают все большее значение в общей политической повестке дня как на федеральном, так и на региональном уровне. По мере того, как в России растет осведомленность общественности об экологических проблемах, компании также начинают уделять им больше внимания. Пока что большинство этих движений сконцентрировано вокруг местной экологической повестки, но молодежь привносит более интернациональный взгляд на фокус и методы российской экологической активности. Во многом этот активизм закладывает основу для нового и более активного гражданского общества в России, которое сопротивляется простой категоризации, но проявляется во многих формах в различных регионах России.